Bild: Geweihacken aus der Sammlung des Museum of London. „Die Polierspuren um die Spitze sind teilweise natürliche Abnutzung durch den Hirsch und teilweise Gebrauch/Verschleiß als Hacke.“ Datiert zwischen 10.000 v. Chr. und 43.000 v. Chr.

Als interessierter Leser der Publikation von Prof. Dr. Emil Werth, Grabstock, Hacke und Pflug (1954), bin ich mittlerweile in einem bestimmten Punkt „gedanklich verseucht“ – nämlich in Bezug auf ein scheinbar nebensächliches Gebiet der Archäologie: die sogenannten Geweihhacken (engl. antler picks oder antler mattocks), beziehungsweise Geweihäxte.

Es handelt sich dabei, kurz gesagt, um Werkzeuge aus Hirschgeweih, die zum Graben in der Erde, als Bodenbearbeitungsgeräte, im frühen Bergbau oder vielleicht auch zum Aufbrechen von Knochen großer Tiere dienten.

Früheste Zeugnisse und Blütezeit

Geweihwerkzeuge sind bereits aus dem Paläolithikum und Mesolithikum bekannt – etwa aus der Ertebølle-Kultur (ca. 7. Jahrtausend v. Chr.). Ihre eigentliche Blütezeit als vielseitig eingesetzte Werkzeuge erreichten sie jedoch im Neolithikum, wo sie im Feuersteinbergbau und in der frühen Landwirtschaft nahezu unentbehrlich wurden.

Nach Prof. Werth sind solche Funde, insbesondere die ältesten, ein deutlicher Hinweis auf frühe Formen bäuerlicher Bewirtschaftung. Dort, wo Feldhacken auftauchen, kann also von einer mehr oder weniger entwickelten Hackbaukultur gesprochen werden – jener technologischen Stufe der Landwirtschaft, die dem eigentlichen Pflugbau vorausging.

Kulturindikatoren einer Hackbaugesellschaft

Prof. Werth sah in diesen Geräten nicht bloß Werkzeuge, sondern kulturelle Marker. Das Auftreten von Feldhacken verweist seiner Ansicht nach auf Gemeinschaften, die bereits über ein komplexes handwerkliches und soziales Repertoire verfügten. Zu diesen Merkmalen einer Hackbaukultur zählen:

- Hackbau-Landwirtschaft: Es wird gepflanzt (teils auch durch Tümpelsaat), jedoch noch nicht gesät.

- Textilverarbeitung: Spinnen, Weben und Filzen; der primitive Griffelwebstuhl ist in Gebrauch.

- Nahrungsverarbeitung: Verwendung von Mörsern zur Verarbeitung von Getreide und Pflanzen.

- Alkohol: Früchte werden vergoren. Im Gegensatz zu den Wildbeutern brauen die Hackbauern auch Bier.

- Tierhaltung: Schweine, Hunde und Ziegen werden primär zur Fleischgewinnung gehalten.

- Bauweise: Viereckhäuser verdrängen zunehmend die Rundhäuser.

- Keramik: Freihand-Töpferei entsteht.

- Werkzeugentwicklung: Beile werden aus Stiel und Klinge zusammengesetzt (Winkelschäftung). Daraus entwickeln sich Axt, Hacke und Hammer.

- Technologische Schwelle: Durchbohrte Steinäxte – die späteren Nachfolger der lochgeschäfteten. Geweihhacken – gehören ausschließlich der pflügenden Kultur an.

Die rätselhafte Lochschäftung

Besonders bemerkenswert ist die Lochschäftung dieser frühen Geweihhacken – also die Befestigung des Stiels durch ein gebohrtes Loch im Werkzeugkopf, wie man es von modernen Hämmern oder Äxten kennt.

Was uns heute selbstverständlich erscheint, ist im Kontext der Mittelsteinzeit höchst erstaunlich. Denn diese Technik der Lochschäftung setzt neben der Bohrtechnik ein Verständnis für Materialbeanspruchung, Stabilität und Hebelwirkung voraus – Kenntnisse, die man gemeinhin erst späteren Epochen zuschreibt.

Zudem hätten solche Werkzeuge aus Geweih auch einteilig, also ohne Lochschäftung, hergestellt werden können – was bei reinen Grab- oder Bergwerksgeräten (etwa aus Flintminen oder Ockergruben) auch der Fall war. Umso bemerkenswerter also, dass man sich der aufwendigeren Konstruktionsweise bediente.

Dies wirft Fragen auf: Dienten diese Geräte tatsächlich dem praktischen Feldhackbau? Verschiedene Artefakte – wie etwa im Beitragsbild ganz oben zu sehen – beweisen dies. Andererseits war im frühen Ackerbau auch schon immer der Grabstock in Gebrauch, womit ich sagen will, dass Hacken für den Feldbau nicht zwingend vorhanden sein mussten.

Oder besaßen diese Gerätschaften nebenher oder ausschließlich einen rituellen oder symbolischen Charakter – als Statussymbole oder Zeichen einer kultischen Funktion? Grabfunde mit Geweihäxten als Beigaben deuten durchaus auch in diese Richtung.

Von der Geweihhacke zur duchbohrten Steinaxt

Noch bemerkenswerter ist, dass nach Werth in denselben Kulturregionen später lochgebohrte Steinäxte entstanden – Geräte, die heute in großer Zahl in Museen zu finden sind. Auch ihnen wird häufig ein symbolischer Charakter zugeschrieben, da sie für den schweren Arbeitseinsatz kaum geeignet gewesen sein dürften.

Man könnte also sagen: Die Idee der Lochschäftung wurde zunächst gedacht, bevor sie technisch voll ausgeschöpft werden konnte – ein faszinierendes Beispiel für die geistige Dynamik vorgeschichtlicher Kulturen.

Kulturgegenströmung

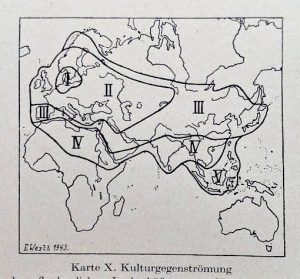

Wie man den Gebrauch dieser lochgeschäfteten Werkzeuge nun auch bewerten mag – und mögen sie auch nur kultische Bedeutung gehabt haben – Prof. Werth verknüpft die lochgebohrten Geräte aus Stein und Geweih (Äxte, Hämmer, Hacken usw.) mit der Nutzung des Pfluges (!), den er nach seinen Beobachtungen relativ früh in einem „nordischen Kulturkreis“ sah (im Bild unten mit I gekennzeichnet).

Und das tat er definitiv unabhängig von den „nordischen“ Spekulationen der Nationalsozialisten seiner Zeit.

Er führt eine entwickelte Agrarkultur mit Nutzung des Pfluges auf die nordische Campignienkultur zurück (im Bild 3 mit römischer I gekennzeichnet) – eine Mittelsteinzeitkultur im Übergang zum Neolithikum – von der aus sich diese Technologie nach seiner These von Nordwesteuropa ausgehend bis zur Bronzezeit in südöstlicher Richtung bis nach Ostasien und Japan ausbreitete.

Im Werths Zeichnung (Bild 3) ist diese „Kulturgegenströmung“ mit den Zonen römisch I, II und III gekennzeichnet. Hier breitet sich die pflugbauliche Lochschäftung der Gerätschaften aus. In der Zone IV sind heute noch Lochschäftung und alte hackbauliche Geräteschäftungen üblich. In Zone V existieren heute (um 1950) immer noch nur die traditinellen hackbauliche Schäftungen.

Allerdings behauptet Werth nicht, dass der Pflugbau hier bei uns im Norden entstanden sei – ganz im Gegenteil.

Der Gebrauch des Pfluges entstand – so der deutsche Wissenschaftler – in Asien, an den Übergängen zwischen tropischen und gemäßigten Klimazonen, dort, wo das Rind als Zugtier und Hirse als Saatgetreide in Gebrauch kamen (Asien, Zone IV, Bild 3). Von dort soll sich die neuartige Agrartechnologie – so lese ich es bei Werth heraus – auf welche Weise auch immer nach dem nördlichen Westeuropa ausgebreitet haben.

In Werths „nordischem Kulturkreis“ stieß diese asiatische Pflugbaukultur allerdings auf eine schon eigenständig entwickelte Hackbaukultur nordischer Prägung.

Und das Vorhandensein einer nordischen Jäger-Hackbaukultur ist nicht einmal unwahrscheinlich, denn immerhin kannte man hier offenbar schon zur Zeit des sogenannten Magdalénien (ca. 17.000–12.000 v. Chr.) die Nutzung oder gar Kultur von Getreide. Darüber schrieb ich bereits an anderer Stelle: „Geschnitzte Kornähren der Steinzeitmenschen„.

Und: Nach Prof. Werth hat sich die Landwirtschaft mit Grabstock und Hacke zwar in den Tropen entwickelt – womöglich war sie beim modernen Menschen dort schon immer ansatzweise vorhanden. Doch gab es in einer Art „Kulturdrift“ wohl auch schon immer Kulturimpulse aus diesen tropischen Zonen heraus, weit ins gemäßigte Klima hinein, so wie wir es auf dem amerikanischen Doppelkontinent beobachten können.

Diese Impulse können durchaus schon vor 20.000 oder 10.000 Jahren aus dem tropischen Hackbaugürtel Afrikas nach Westeuropa gelangt sein. Das erwähnte ich auch an anderer Stelle.

Und, soweit aus der Archäogenetik bekannt: Die Menschen des Magdalénien besaßen neben blauen Augen eine dunkelbraune Hautpigmentierung, sehr ähnlich der heutigen Subsahara-Afrikaner (!).

Kurzum: Von der nordischen Jäger-Hackbaukultur, die vermutlich agrarkulturelle Impulse aus Asien und Afrika erhalten hatte, ging irgendwann ein Kulturimpuls in die Gegenrichtung aus – ein Impuls, der zeitlich, beginnend vom europäischen Neolithikum, über die Bronzezeit bis nach Asien und Japan wirkte. Eine bemerkenswerte wie auch vergessene These! Für widerlegt halte ich sie nicht.

Schlussbetrachtung

Die unscheinbare „gelochte“ Geweihhacke entpuppt sich bei näherem Hinsehen als kulturgeschichtlicher Schlüsselgegenstand.

Sie steht am Übergang vom Jagen und Sammeln zum gezielten Anbau, vom improvisierten Werkzeug zur technischen Konstruktion. Ihre Lochschäftung – und die Weiterentwicklung in Stein – ist Ausdruck eines technischen Ahnungsvermögens, das weit über den unmittelbaren Gebrauchswert hinausweist.

Wenn Werth recht hat, dann war die Geweihhacke – die mir nun ständig über den Weg läuft – nicht nur Werkzeug, sondern Symbol einer geistigen Schwelle: des Beweisens technischen Könnens über den unmittelbaren Zweck hinaus, so wie es sich dann auch bald in megalithischen Steinsetzungen manifestierte.

Vielleicht liegt gerade darin ihre Faszination: Schon dieses einfache Werkzeug markiert jenen Moment, in dem der Mensch begann, nicht nur zu arbeiten, sondern zu gestalten.

—

Beitrag in Erstellung. Quellen folgen

Bild 2) SKLENÁŘ, Karel; Spuren der Vergangenheit – Archäologie in Europa; 1978; Seite 58/59

Bild 3) WERTH, Prof. Dr. Emil; Grabstock Hacke und Pflug; Ludwigsburg 1954; Seite 95

Bild 4) Ausstellungsstücke im Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain en Laye, Frankreich; ©Guérin Nicolas, 2011

https://fr.wikipedia.org/wiki/ Grotte_des_Esp%C3%A9lugues; Alain Morala Collection, Zimmer 05 (National Antiquities Museum), Nr. MPHC 51.; Bildunterschrift auf wikipedia: „Pflanze (?) Knochen geschnitzt.“