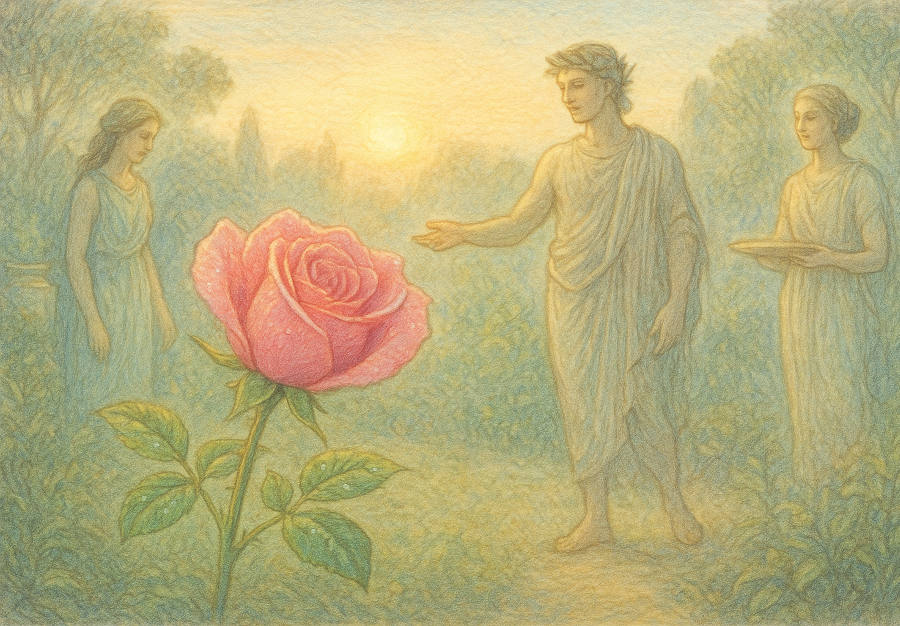

🌹 Friedrich Rückert verstand es wie kaum ein anderer deutscher Dichter, große Gedanken in kleine Formen zu kleiden. Sein Vierzeiler „Die Rose“ zeigt, wie stark und geschlossen ein Bild wirken kann, wenn jedes Wort trägt.

Die Rose

Du gehst, die Blätter zu erlesen

In diesem Garten der Genien.

Die Rose bist du, so gewesen,

Und wirst noch Rosen in dir blühen.Friedrich Rückert

Ein schlichtes Gedicht, möchte man meinen. Doch in diesen wenigen Zeilen verdichtet sich eine ganze Welt: Werden und Vergehen, Schönheit und Erinnerung, äußere Natur und inneres Wachstum. Rückert deutet das Leben als Kreislauf – ein Gedanke, den man in vielen Dichtkulturen wiederfindet.

Kleine Formen mit großer Seele

Diese Kunst, Gedanken auf engstem Raum zum Blühen zu bringen, ist keine europäische Besonderheit. Auch in anderen Kulturkreisen suchten Dichter nach sprachlicher Konzentration – nach jener Form, die das Wesentliche zeigt, ohne ein Wort zu viel.

So entstanden im Orient und in Japan zwei sehr verschiedene, und doch verwandte Ausdrucksweisen: das Ghasel und das Haiku.

Das Ghasel – Klang, Gefühl und Hingabe

Das Ghasel stammt aus der arabisch-persischen Dichtung und fand später Eingang in die türkische und indische Literatur. Es besteht aus einer Reihe von Distichen, also Zweizeilern, die oft nur durch Reim oder Wiederholung miteinander verbunden sind.

Jedes Distichon steht für sich, trägt einen eigenen Gedanken, ein Gefühl oder ein Bild – und doch schwingt alles im gleichen Ton. Themen sind Liebe, Sehnsucht, Vergänglichkeit, oft auch die mystische Vereinigung des Ich mit dem Göttlichen.

Goethe selbst, fasziniert von der orientalischen Poesie, schrieb im „West-östlichen Divan“ seine eigenen Ghaselen. Dort verbindet sich die deutsche Sprache mit dem warmen Atem der persischen Dichtung – klangreich, zart, und doch voller geistiger Kraft.

Das Haiku – das Auge des Augenblicks

Das Haiku ist die japanische Schwester des Ghasels – ganz anders in Klang und Haltung, aber ebenso von der Kürze getragen. Drei Zeilen genügen: fünf, sieben, fünf Silben.

Im Haiku geschieht alles im Augenblick. Kein Reim, keine Ausschmückung – nur das Wesentliche. Ein Falter im Wind, ein Tropfen auf Bambus, der erste Frost auf dem Wasser.

Ein klassisches Haiku hält einen einzigen Moment fest – meist aus der Natur. Es beschreibt nicht, es deutet nur an. Oft geschieht ein kleiner Bruch zwischen zwei Bildern, der den Leser innehalten lässt, so als würde man plötzlich die Zeit anhalten.

Berühmt ist etwa das Haiku von Matsuo Bashō:

Ein alter Teich –

ein Frosch springt hinein,

das Wasser erklingt.

In diesen drei Zeilen liegt alles: Bewegung, Klang, Stille – und das Bewusstsein des Augenblicks.

Der Leser wird nicht geführt, sondern eingeladen, selbst zu sehen. Das Haiku ist Beobachtung und Meditation zugleich – Stille in sprachlicher Form.

Was beide verbindet

So verschieden diese beiden Formen erscheinen – das Ghasel sinnlich und klangvoll, das Haiku schlicht und still – sie entspringen derselben Sehnsucht: der Suche nach dem Einen im Vielen, nach Verdichtung, nach einem Moment der Wahrheit, eingefangen in wenigen Worten.

Beide fordern vom Dichter Maß und Verzicht. Kein Satz darf überflüssig sein, kein Wort schwanken. In dieser Reduktion entsteht Tiefe – so wie Rückerts „Rose“ in vier Zeilen eine ganze Lebensphilosophie entfaltet.

War Rückert inspiriert?

Rückert war ein weitgereister Geist – nicht körperlich, aber geistig. Er übersetzte persische und arabische Dichtung, kannte Hafis und Rumi, und war damit einer der ersten, die den orientalischen Geist ins Deutsche übertrugen.

Sein Vierzeiler „Die Rose“ trägt genau jenen Atem: die ruhige Selbstverständlichkeit des Vergänglichen, die Liebe zur Form, die Demut vor dem Wort. Ob man es nun Ghasel nennen darf, ist letztlich zweitrangig.

Wichtiger ist, dass Rückert – ganz wie die Dichter des Orients und Ostasiens – die Kunst beherrschte, mit wenigen Worten ganze Welten zu öffnen.

—

🌹 [GJ.6.3]