[Selbstversorgung/Subsistenzwirtschaft] [Das Gegenteil von Subsistenzwirtschaft] [Autarkie]

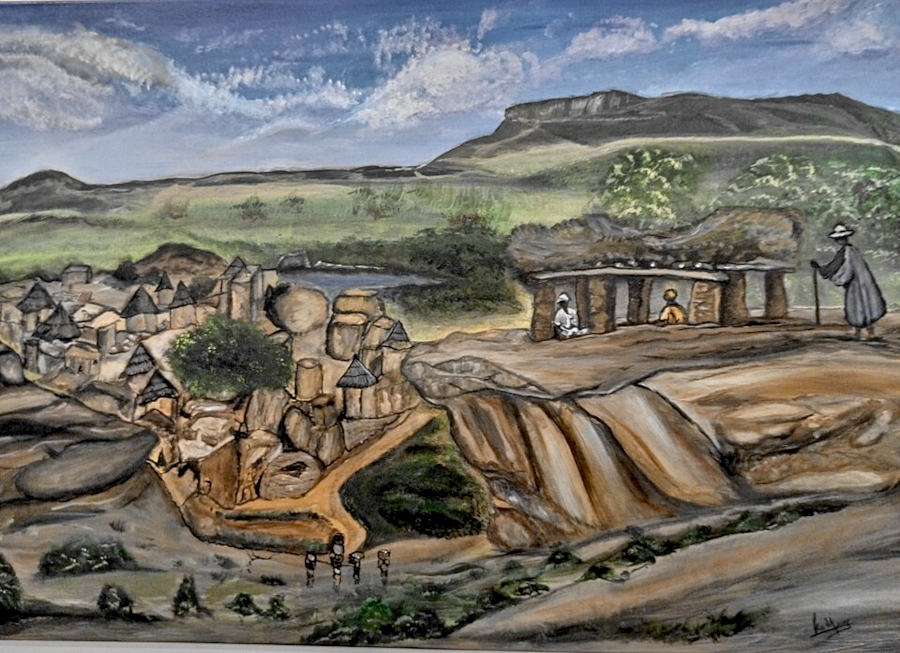

Bild: Dorf der Dogon (siehe unten), indigene Malerei. ©Kunandi, 2024 [1]. Die Dogon leben hauptsächlich in Mali, genauer gesagt in der Region um die Bandiagara-Felsstufe (Bandiagara Escarpment) im Osten des Landes. Traditionell sind es immer noch sogenannte Hackbauern, die jedoch trotz pflugloser Feldbautechnik effizeint produzieren.

Die Definition

Subsistenzwirtschaft bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf Selbstversorgung und die Nutzung lokaler Ressourcen setzt. Ziel ist es, den Lebensunterhalt einer Gemeinschaft durch eigene Produktion von Nahrung, Kleidung und anderen Gütern zu sichern, meist mit minimaler Anbindung an globale Märkte.

Neben rein autarken Strukturen umfasst sie auch vernetzte Systeme mit lokalem Tauschhandel oder gegenseitiger Hilfe, die auf praktische Kooperation und regionale Eigenständigkeit abzielen. Diese Vielfalt macht Subsistenzwirtschaft flexibel und kontextabhängig.

Ein ernüchterndes Bild

Ein Blick auf Google Trends zeigt – und das hat mich sehr verwundert: Das Interesse an „Subsistenzwirtschaft“ nimmt ab. Regionale Wirtschaftsvernetzung scheint kein Thema, das die Öffentlichkeit bewegt. Dabei hatte ich bisher immer das Gefühl, dass die Beschäftigung mit alternativen Wirtschaftsystemen ab den 2000er Jahren eher zugenommen hätte… !?

Die Praxis widerlegt das Desinteresse

Angesichts des sinkenden Interesses an „Subsistenzwirtschaft“ auf Google Trends könnte man meinen, das Thema sei veraltet oder irrelevant. Doch meine Recherche mit Unterstützung einer KI hat das Gegenteil gezeigt: Die Fülle an Beispielen – viele davon mir bisher unbekannt – unterstreicht die Lebendigkeit und Vielfalt dieses Wirtschaftssystems.

Statt sich in theoretischen Definitionen zu verlieren, lohnt es sich, die Praxis zu betrachten: Subsistenzwirtschaft lebt in vielfältigen, oft überraschenden Formen weiter – von traditionellen Dörfern bis zu modernen urbanen Modellen, sowohl in vollständig autarken als auch in partiell selbstversorgenden Strukturen, die nicht zwingend zu 100 % auf Subsistenz basieren müssen. Diese Vielfalt unterstreicht die Relevanz des Themas und zeigt, wie herausfordernd eine präzise theoretische Definition ist.

Beispiele traditioneller Subsistenzwirtschaft & lokale/regional eingebettete Versorgung

Stellvertretend für zahlreiche Modelle stehen sogenannte „erweiterte Subsistenzwirtschaften“, die durch regionalen Handel geprägt sind und nicht zwingend vollständige Selbstversorgung erfordern. Ergänzend schlage ich den Begriff „vernetzte Subsistenzwirtschaften“ vor, um die Vernetzung und Vielfalt dieser Ansätze zu beschreiben.

1. Japan, Edo-Zeit (17.–19. Jh.)

- Viele Dörfer lebten autark, produzierten Reis (die Hauptkultur), Gemüse, Sojabohnen und andere Grundnahrungsmittel sowie Kleidung (z. B. aus Baumwolle oder Hanf) und einfache Werkzeuge.

- Überschüsse: an regionale Herrschaft (Steuern in Reis) oder lokale Märkte.

- Es gab eine Art Regionalkreislauf, ohne globale Einbindung.

2. Alpenregion (Europa, historisch bis 20. Jh.)

- Bauernhöfe versorgten sich weitgehend selbst (Milch, Käse, Fleisch, Gemüse, Holz).

- Nur Salz, Eisenwaren oder Stoffe mussten „von außen“ kommen.

- Überschüsse (Butter, Käse) gingen ins nächste Tal oder in die Stadt – aber oft über Naturaltausch (z. B. Käse gegen Salz).

3. Westafrika (z. B. Dogon in Mali, bis heute)

- Landwirtschaft für Eigenbedarf (Hirse, Zwiebeln, Erdnüsse).

- Produkte werden innerhalb des Dorfes getauscht oder als kleine Überschüsse auf lokalen Märkten verkauft.

- Kein anonymer Weltmarkt, sondern soziale Märkte: Man kennt Käufer und Verkäufer, Preise sind oft verhandelbar.

4. Amazonasgebiet (indigene Völker, bis heute)

- Bewirtschaftung von tropischen „Waldgärten“ (Maniok, Mais, Früchte).

- Alles für den Clan → Überschüsse werden an benachbarte Gemeinschaften weitergegeben, oft als Gegengaben bei Festen.

- Hier dominiert noch eine Schenkökonomie statt Marktlogik.

Heutige Subsistenzformen (Beispiele der neo-subsistenten Ökonomie)

Viele Menschen in den folgenden Beispielen kombinieren eine autarke Lebensweise mit regulären Berufen in der freien Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Ich bezeichne dies als partielle Subsistenzwirtschaft oder als partielle, vernetzte Subsistenzwirtschaft, die sich durch eine flexible Integration in lokale und globale Wirtschaftsstrukturen auszeichnet. Erwähnt sind auch Regio-Geldsysteme (ähnlich dem Chiemgauer in Deutschland/Europa), welche ein Indiz für neo-subsistente Ökonomien sind.

1.) Amische in den USA (v. a. Pennsylvania, Ohio, Indiana, seit 18. Jh.)

- Die Amischen leben in ländlichen Gemeinschaften und betreiben Landwirtschaft für den Eigenbedarf (z. B. Getreide, Gemüse, Milchprodukte) sowie handwerkliche Produktion (z. B. Möbel, Textilien).

- Überschüsse werden auf lokalen Märkten verkauft oder getauscht, oft ergänzt durch Einkommen aus handwerklichen Dienstleistungen oder Teilzeitjobs in der Umgebung.

- Besonderheit: Starke Betonung auf Gemeinschaft, Einfachheit und geringe Abhängigkeit von moderner Technologie, kombiniert mit gezielter Interaktion mit der lokalen Wirtschaft.

2.) Old Order Mennoniten in Kanada (v. a. Ontario, Manitoba, seit 19. Jh.)

- Old Order Mennoniten leben in ländlichen Gemeinschaften und betreiben Landwirtschaft für den Eigenbedarf (z. B. Getreide, Obst, Gemüse, Milchprodukte) sowie handwerkliche Produktion (z. B. Textilien, Holzverarbeitung).

- Überschüsse wie Obst, Backwaren oder handgefertigte Produkte werden auf lokalen Märkten verkauft, oft ergänzt durch Einkommen aus kleinen Betrieben (z. B. Sägewerke, Schreinereien).

- Besonderheit: Ähnlich wie die Amischen pflegen sie eine einfache Lebensweise mit begrenzter Nutzung moderner Technologie, sind jedoch oft etwas offener für lokale Wirtschaftskontakte, was ihre Vernetzung stärkt.

3.) Hutterer in Kanada (v. a. Manitoba, Alberta, Saskatchewan, seit 20. Jh.)

- Hutterer leben in kollektiven Kolonien und betreiben gemeinschaftliche Landwirtschaft (z. B. Getreide, Viehzucht, Geflügel) für den Eigenbedarf der Gemeinschaft.

- Überschüsse (z. B. Eier, Milchprodukte, Fleisch) werden auf regionalen Märkten verkauft, manchmal ergänzt durch spezialisierte Produkte wie Metallarbeiten oder handgefertigte Waren.

- Besonderheit: Ihre streng kollektive Wirtschaftsweise, bei der alle Ressourcen geteilt werden, kombiniert Subsistenz mit moderner landwirtschaftlicher Effizienz, während sie dennoch stark in lokale Märkte eingebunden sind.

4. Tauschmärkte in Argentinien (Red de Trueque, 1990er)

- Entstanden in den vergangenen zeiten der Wirtschaftskrisen, als Geld knapp war.

- Menschen tauschten Lebensmittel, Kleidung, Dienstleistungen direkt.

- Später entwickelten sich eigene Gutscheine („créditos“) als Regionalwährung.

- Besonderheit: riesiges Netzwerk mit Millionen Mitgliedern in Spitzenzeiten, aber auch Anfälligkeit für Fälschungen und Inflation der „Kredite“.

Die großen Tauschmärkte der „Red Global de Trueque“ (RGT) aus den 1990er-Jahren und der Argentinien-Krise von 2001/2002 sind nicht in ihrem damaligen Ausmaß erhalten geblieben.

5. Banco Palmas & die Palmas-Währung (Brasilien, Fortaleza, ab 1998)

- Entstand in einem Armenviertel (Favela Palmeiras).

- Einführung einer lokalen Komplementärwährung („Palmas“) und einer Mikrokreditbank.

- Ziel: Geld in der Region halten, kleine Händler und Produzenten stärken.

- Besonderheit: Erfolgsmodell → über 100 ähnliche „Bancos Comunitários“ in Brasilien entstanden.

Die Banco Palmas und die Palmas-Währung haben sich zu einem erfolgreichen und landesweiten Modell für solidarische Ökonomie in Brasilien entwickelt. Das ursprüngliche Konzept ist nicht nur im Stadtteil Conjunto Palmeiras (Fortaleza) aktiv, sondern hat eine ganze Bewegung inspiriert.

6. Solidarische Ökonomien in Bolivien und Peru

- In Hochlanddörfern: Quinoa, Kartoffeln, Lamas → überwiegend für Eigenbedarf.

- Überschüsse werden auf lokalen Märkten gegen andere Produkte getauscht.

- Manchmal gekoppelt an kooperative Strukturen oder Fair-Trade-Export.

- Besonderheit: Kombination aus uralter Subsistenztradition (Ayllu-System) und modernen Kooperativen.

Die SÖ in diesen Andenstaaten ist tief in den indigenen Traditionen des gemeinschaftlichen Wirtschaftens verwurzelt und tritt heute in verschiedenen Formen wie Genossenschaften, Mikrokreditinitiativen und dem Konzept des „Buen Vivir“ (Gutes Leben) in Erscheinung.

7. Favela-Subsistenz in Brasilien (verschiedene Städte)

- Viele Favelas haben urban agriculture: Dachgärten, Brachflächen für Gemüse.

- Teilweise gefördert durch Stadtverwaltungen.

- Besonderheit: Beitrag zur Ernährungssicherheit in Gebieten mit hoher Armut, gleichzeitig Stärkung der lokalen Gemeinschaft.

Die Idee der Favela-Subsistenz als landwirtschaftliche Selbstversorgung nicht mehr zutreffend ist. Sie wurde ersetzt durch eine hochgradig informelle Ökonomie („Schwarzarbeit“) und Solidarität innerhalb der Gemeinschaft, die den täglichen Überlebenskampf im Angesicht der städtischen Armut und Ungleichheit ermöglichen.

8. Kleinprojekte mit „Monedas Comunitarias“ (Ecuador, Kolumbien, Mexiko)

- Lokale Initiativen mit eigener Regionalwährung.

- Ziel: Nachbarschaftshilfe, Förderung regionaler Produktion, Abbau von Abhängigkeiten vom Dollar.

- Besonderheit: meist kleinräumig, aber mit starker Symbolkraft – man versteht Geld als „Bindemittel“ sozialer Beziehungen.

Auch wenn die Projekte mit Gemeinschaftswährungen (sie sind eine Form moderner Subsistenzwirtschaft) meist klein und marginalisiert bleiben und im Schatten der großen nationalen Wirtschaftsdebatten stehen, sind sie eine dauerhafte Realität in vielen ländlichen und armen städtischen Gebieten Lateinamerikas. Sie stellen eine solidarische Alternative zum formellen Bankensystem dar, das für viele Menschen unzugänglich ist.

9. Anastasia-Bewegung (weltweit, seit 1990er Jahre)

Die Anastasia-Bewegung, basierend auf Wladimir Megres Büchern, fördert autarke Subsistenzwirtschaft durch „Familienlandsitze“ (ca. 1 Hektar). Anhänger bauen Gemüse, Obst und Kräuter an, halten Tiere und leben nach permakulturellen Prinzipien in Harmonie mit der Natur.

- Lebensmittel, Wasser (Brunnen) und Energie (Solar/Holz) kommen vom eigenen Land.

- Nur wenige Güter (Werkzeuge, Kleidung) werden zugekauft, oft per Tauschhandel.

- Überschüsse (Ernte, Marmelade) werden in der Gemeinschaft getauscht oder lokal verkauft.

- Beispiel: Familienlandsitze in Russland oder Deutschland, vernetzt in ländlichen Gemeinschaften.

👉 Alle diese Beispiele zeigen sehr schön, dass Subsistenz heute nicht nur „archaische Landwirtschaft“ bedeutet, sondern in Stadtvierteln, Krisenzeiten und neuen Wirtschaftsmodellen neu auftaucht. Oft spielt Regiogeld oder Tauschsysteme dabei eine Schlüsselrolle.

Subsistenzwirtschaft als unterschätzte Antwort auf globale Herausforderungen

Die Vielfalt der vorgestellten Beispiele – von den Dogon in Mali über historische Alpendörfer bis hin zu modernen Initiativen wie Banco Palmas oder der Anastasia-Bewegung – zeigt, dass Subsistenzwirtschaft weit mehr ist als ein Relikt der Vergangenheit.

Sie ist ein dynamisches, anpassungsfähiges Prinzip, das sich in unterschiedlichsten Kontexten entfaltet: sei es in traditionellen Gemeinschaften, urbanen Krisenregionen oder visionären Projekten.

Subsistenzwirtschaft steht für Selbstbestimmung, regionale Resilienz und soziale Verbundenheit – Werte, die in einer globalisierten Welt oft in den Hintergrund treten. Das sinkende Interesse an „Subsistenzwirtschaft“ auf Google Trends mag ernüchternd wirken, doch es täuscht über die wachsende Relevanz hinweg.

Gerade in Zeiten multipler Krisen – von Klimawandel bis Wirtschaftsinstabilität – könnte die Wiederentdeckung und Neudefinition von Subsistenzwirtschaft ein Schlüssel sein, um lokal nachhaltige Lösungen zu schaffen und Mensch und Natur wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Quellen

[1] Beitragsbild: https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Illustration_d%27un_village_dogon_par_Kunnadi.jpg