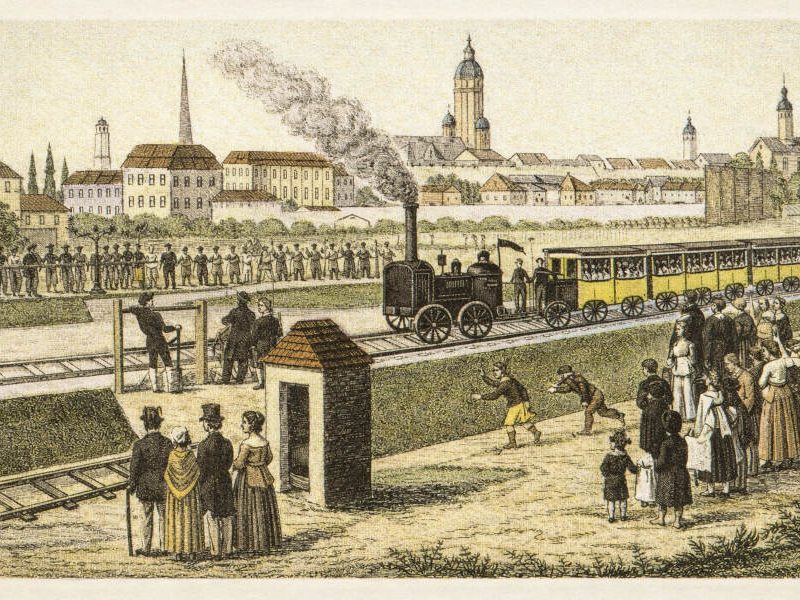

Bild: Die Phönizier praktizierten 600 v. Chr. auf ihrer Afrikaumseglung vermutlich den Brandrodungs-Hackbau (Slash-and-Burn).

Was hat Hirse mit der antiken Seefahrt zu tun?

In diesem Beitrag greife ich ein Thema wieder auf, das ich bereits am 28. Juni 2024 behandelt habe: die legendäre Afrikaumrundung der Phönizier um etwa 600 v. Chr. Im Mittelpunkt stand damals die bemerkenswerte Überlieferung des griechischen Historikers Herodot, die dort ausführlich zitiert ist.

Besonders aufschlussreich an dieser drei Jahre währenden Expedition – die im Uhrzeigersinn um den afrikanischen Kontinent führte – ist eine beiläufige Notiz Herodots:

Die Seefahrer seien zweimal an Land gegangen, hätten dort Getreide ausgesät und nach der Reife geerntet, um sich unterwegs mit frischem Proviant zu versorgen.

Einige Wissenschaftler (wenn auch nicht allzu viele) haben sich inzwischen Gedanken darüber gemacht, um welche Getreidearten es sich dabei gehandelt haben könnte. Doch erstaunlich wenige haben sich die Frage gestellt, wie die Phönizier den Anbau konkret bewerkstelligten – vor allem, da einige Autoren der Ansicht sind, Seefahrer seien kaum für den Ackerbau geeignet gewesen.

Diese Vorstellung habe ich jedoch bereits in meinem zweiten Blogartikel über die Phönizier (vom 1.7.2024) mit dem Titel „Die Phönizier – eine Seefahrer- und verkannte Gartenbau-Nation“ grundsätzlich infrage gestellt. Kurz gesagt war das Gegenteil der Fall: Die Phönizier gehörten zu den versiertesten Gartenbaufachleuten ihrer Zeit.

Gerade diese Verbindung von maritimer Mobilität und gartenbaulichem Können ist ein bemerkenswerter Aspekt – und sie verhalf dieser geschickten Händlernation zu einer besonderen Form der Autarkie. Wer mag, darf diesen Gedanken gerne weiterdenken.

Brandrodungs-Hackbau

Im eingangs erwähnten Blog-Artikel vom 28. Juni 2024 legte ich die Vermutung nahe – und um genau zu sein, bin ich mir dessen inzwischen ziemlich sicher – dass die phönizischen Seefahrer damals durch Brandrodung und sogenannten Hackbau ihr Getreide anbauten.

Der Brandrodungs-Hackbau (Slash-and-Burn) – der im ersten Jahr nach der Rodung enorme Erträge hervorbringen kann – war bis ins 20. Jahrhundert hinein die vorherrschende Form des Feldbaus in den Tropen, dem sogenannten tropischen Hackbaugürtel. Auch südlich der Sahara war diese Methode auf dem gesamten afrikanischen Kontinent weit verbreitet.

Logische Schlüsse

Folgt man der Logik, ergibt sich daraus: Die typischen Getreidearten für diese Art des Anbaus sind nicht Weizen oder Gerste, sondern Hirsearten und verwandte Kulturpflanzen. Für die damalige Zeit kommen hier insbesondere drei Getreidearten in Frage: Rispenhirse (Panicum miliaceum), Perlhirse (Pennisetum glaucum) und Sorghum (Sorghum bicolor).

Wenn wir nun weiter logisch vorgehen, liegt nahe, dass die Phönizier auf ihrer Reise durch Brandrodungs-Hackbau Hirse angebaut haben – und zwar in Gegenden, wo sie eine Regenzeit nutzen konnten. Denn dieses Anbauverfahren ist in den Tropen üblich, um den saisonalen Wechsel von Trocken- und Regenzeiten zu nutzen.

Ja, auch in tropischen Regionen gibt es oft ausgeprägte Trockenzeiten, vor allem in den wechselfeuchten Tropen. Die Regenzeit wird gezielt genutzt, um innerhalb kurzer Zeit* Feldfrüchte wie Hirse zur Reife zu bringen. Dieser Aspekt ist entscheidend und verdient eine gesonderte Betrachtung.

*Hirsearten besitzen eine kurze Kulturzeit:

- Rispenhirse (Panicum miliaceum): 60–90 Tage

- Perlhirse (Pennisetum glaucum): 60–90 Tage

- Sorghum (Sorghum bicolor): 90–120 Tage

- —

- damaliger Weizen: 90–150 Tage

- Gerste: 60–120 Tage (wäre auch ein Kandidat)

Ein weiterer grundsätzlicher Punkt betrifft die Frage, was Hirse – und verwandte Arten – überhaupt mit den Tropen und mit der Seefahrt zu tun haben.

Tatsächlich ist Hirse selbst nicht auf ein feuchtwarmes Klima angewiesen, sondern zeichnet sich im Gegenteil durch hohe Trockenresistenz aus. Ihre Eignung für tropische Regionen ergibt sich jedoch nicht nur aus dem schnellen Wachstum (siehe oben), sondern vor allem aus ihrer hervorragenden Lagerfähigkeit.

Trockenresistenz und Lagerfähigkeit – Hirses große Stärken

Hirse lässt sich außergewöhnlich gut aufbewahren – gerade unter warmen Bedingungen, seien sie trocken oder feucht, wie sie bei einer Umsegelung Afrikas typischerweise vorherrschen. Ihre Körner sind von einer harten Schale umgeben, die sie zuverlässig gegen Schimmel, Feuchtigkeit und Vorratsschädlinge schützt – ein entscheidender Vorteil an Bord von Schiffen, wo die Lagerbedingungen oft ungünstig sind. Hirse kann über Jahre hinweg gelagert werden, ohne nennenswert an Qualität zu verlieren. [1]

Mehr als nur Sättigung: Die Nährstoffe der Hirse

Doch das ist nicht der einzige Vorzug dieses Getreides: Hirse ist reich an Eisen, Magnesium und B-Vitaminen. Sie ist vielseitig verwendbar – als Brei, in Form von Fladenbrot oder fermentiert als energiereiches Hirsebier. Diese Vielfalt ermöglicht eine abwechslungsreiche Ernährung und hilft, Mangelerscheinungen auf langen Reisen vorzubeugen.

Darüber hinaus ist Hirse leicht, kompakt und einfach zuzubereiten – sei es durch Kochen, Rösten oder Fermentieren. Auch das ist auf einem Schiff mit begrenzten Mitteln ein großer Vorteil.

Vergleich mit anderen Getreidearten: Weizen und Gerste

Weizen war im antiken Mittelmeerraum ein Grundnahrungsmittel und wurde vor allem zu Brot oder Brei verarbeitet. Er ist nährstoffreich, jedoch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Schädlingen. Die Verarbeitung zu Mehl und Brot erfordert zudem spezielle Ausrüstung – an Bord eines Schiffes eher unpraktisch.

Gerste war ebenfalls weit verbreitet, robust und wurde oft für Bier oder als einfache Speise genutzt. Sie ist etwas widerstandsfähiger als Weizen, jedoch in Bezug auf Lagerung ebenfalls anfälliger als Hirse. Die Zubereitung ist einfacher als bei Weizen, doch die Hirse bietet gerade für längere Seefahrten die besseren Eigenschaften. Gerste wäre für mich dennoch ein weiterer Kandidat, den die Phönizier auf ihren Reisen verwendet haben könnten – entweder ausschließlich oder ergänzend. Auch dazu wird es einen eigenen Blogartikel geben.

Wann und wo bauten die Phönizier ihr Proviantgetreide an?

Ein weiterer Denkschritt betrifft die Frage, zu welcher Jahreszeit die Phönizier ihre Expedition im Roten Meer begannen – und wann und wo sie überhaupt die Möglichkeit hatten, auf dem afrikanischen Kontinent oder auf vorgelagerten Inseln Getreide anzubauen. War das mit Hirse plausibel möglich? Auch diesem Aspekt werde ich einen eigenen Beitrag widmen.

Und schließlich stellt sich die Frage, ob es sich bei der Fahrt um Afrika tatsächlich um eine Expedition – also eine Reise ins Ungewisse – handelte, oder ob die Phönizier diese Route bereits kannten. Nach Herodot war es ja nicht ihre eigene Idee, sondern die des Pharaos Necho II. (reg. 610–595 v. Chr.) aus der 26. Dynastie Ägyptens.

Expedition oder Handelsweg? Die Hypothese von Dr. Görlitz

Ich erwähne diesen Punkt vor dem Hintergrund einer neuen, durchaus spannenden Hypothese von Dr. Dominique Görlitz (Abora-Projekt) [2]. Er vertritt die Ansicht, dass die Phönizier bereits über Kenntnisse von Wind- und Meeresströmungen verfügten und bewusst eine Route nutzten, die sie westlich an Madagaskar vorbei, rund um Afrika, entlang der südamerikanischen Küste zu den Antillen und schließlich mit dem Golfstrom zurück ins Mittelmeer führte. Siehe auch [3] Seite 23.

Schauen wir also im kommenden Artikel, an welchen Punkten entlang dieser Route die Phönizier ihr Proviantgetreide – vermutlich Hirse – angebaut haben könnten, und ob diese Hypothese stichhaltig ist.

Quellen und Ergänzungen

[1] Hirse: Auch die Zubereitung auf dem Schiff ist ein Aspekt der Frage, welche Getreide man als Profoant mitgenommen hat. Hirse braucht nicht gemahlen zu werden. Der Hauptschritt bei ungeschälter Hirse ist allerdings das Entspelzen (Schälen), da die Spelzen ungenießbar sind und Bitterstoffe enthalten können. Dies ist der arbeitsintensivste Teil ohne moderne Maschinen.

Eine traditionelle Methode ist das leichte Befeuchten der Körner vor dem Mörsern. Dies macht die Spelzen flexibler und bruchanfälliger. Dann werden die Körner in einem Mörser mit einem Stößel gerieben oder leicht gestampft, bis die Schale bricht und sich löst. Es ist wichtig, nicht zu stark zu stampfen, um die Körner nicht zu zerstören.

Nach dem Entspelzen müssen die losen Spelzen durch Worfeln oder Sieben von den Körnern getrennt werden. Ein grobes Sieb kann helfen, größere Spelzen zu entfernen.

[2] 10.7.2025: Frank Stoner und Dr. Dominique Görlitz präsentieren in „Pyramiden auf Mauritius – Beweis für eine vergessene Weltkultur? (AboraTV)“; 01.07.2025; (Kanal: Nuoviso – Erkenntnis beginnt unter der Oberfläche). In der Videodokumentetion die oben erwähnte These zur Umseglung Afrikas vorgestellt.

[2a] GÖRLITZ, Dominique; Ungelöste Rätsel der Entdeckergeschichte: Kam Kolumbus 15.000 Jahre zu spät?; 2017

[3] PFEIFFER, Karlheinz; Spuren der Phönizier in Altamerika Ein mediterranes Seefahrervolk im Atlantik; Wien 2004Eine sehr informative, ergänzende Quelle zum vorliegenden Beitrag. Auf Seite 23 finden sich die Ströhmungsverhältnisse im Atlantik.

[3a] Hier findet sich auf Seite 12 auch der intessante Hinweis, dass die Phönizier eventuell auf manchen Inseln (in dem Falle Maidera, die „Ziegeninsel“) Ziegen als Proviantreserve für ihre Unternehmungen aussetzten. Bekanntlich hat Mauritius eine eigene verwilderte Hausziegen-Rasse, die Mauritius-Ziege, doch soll sie dort erst neuzeitlich ausgesetzt worden sein.

[3b] Um ein wenig sie Mentalität dieser antiken Seefahrer zu verstehen findet sich in dem genannten Büchlein von PFEIFER auf Seite 20 ein Zitat von dem griechischen Historiker Xenophon was dort vollständig zu lesen ist. Hier der Teil, wo es um das Proviant geht:

„Einmal war ich an Bord eines phönizischen Handelsschiffes, und eine so gute Ordnung wie dort habe ich nirgends gesehen. Ich war besonders erstaunt über die ungeheure Zahl von Geräten, die gebraucht wurden, um das Fahrzeug zu bedienen. Wie viel Riemen, Stemmbretter, Bootshaken, Marlleinen und Klampen, um ein Schiff in den Hafen zu bringen und wieder heraus, wie viele Brassen, Taue, Trossen, Reepe und Schoten, um es zu segeln. Und was für riesige Mengen Proviant. Und alles war so säuberlich verstaut, daß ein weit größerer Raum es nicht hätte aufnehmen können, wenn es umgeladen worden wäre. Indes fiel mir auf, …“

[4] Die Phönizinische Schiffsexpedition von Phillip Beale 2008 bis 2010 auf wikipedia. Und: Expedition von 2019.

[5] Interssant aber auch, dass im 15. Jahrhundert bei der Wiederentdeckung der Kanarischen Inseln ein neolithischer Ackerbau allein mit Grabstock, sowie Weizen und Gerste vorgefunden wurde, doch definitif keine Hirse. Siehe dazu Seite 386ff bei:

WERTH, Emil; Grabstock Hacke und Pflug; Ludwigsburg 1954.

Bildquellen:

- 3) https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:LPCC-1025-Mill_(infloresc%C3%A8ncies).jpg

- 2) https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Phoenician_ship.jpg