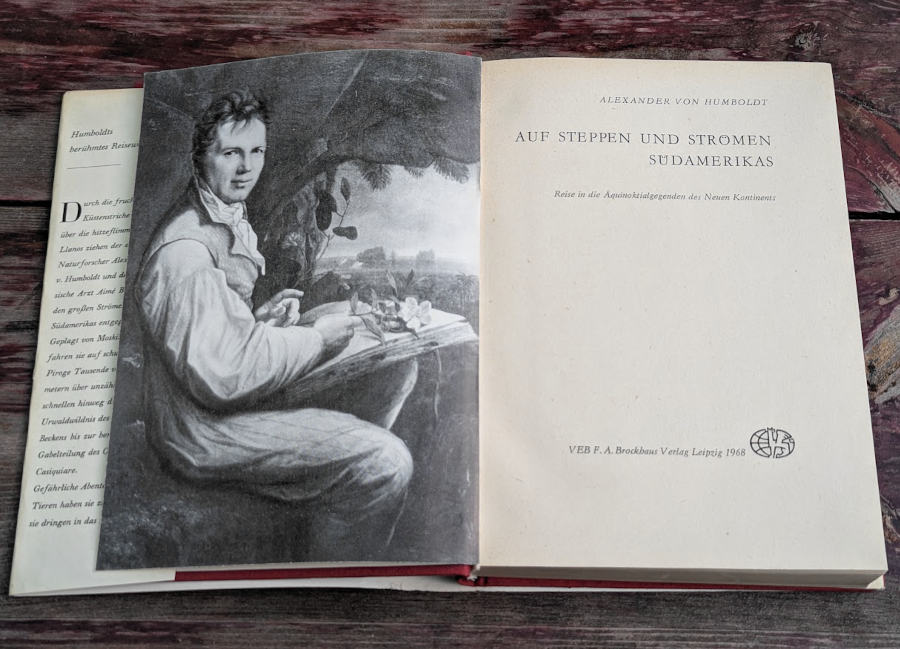

Bild: Eine Publikation (1968) mit Ausschnitten aus den Reiseberichten [1] von Alexander von Humboldt über seine Expedition durch die Urwaldwildnis des Orinoco-Beckens [2] in Venezuela. Ich habe sie, bisher ungelesen, in meiner Gartenbibliothek entdeckt.

Heute ist mir bei meiner Recherche zur Gartenbaugeschichte wieder etwas besonders aufgefallen. In den letzten Wochen habe ich mich mit der uralten Landwirtschaftsform des Hackbaus (ohne Pflug) beschäftigt, die eng mit dem Brandrodungsfeldbau verbunden ist. Diese Technik reicht mindestens bis in die Mittelsteinzeit zurück – doch darum soll es hier nicht im Detail gehen.

Humboldt als Erzähler und Wissenschaftler

Überhaupt erstaunt mich, wie sehr seine Texte nicht nur wissenschaftliche Genauigkeit, sondern auch erzählerische Kraft besitzen. Kein Wunder, dass gerade dieses Genre – die wissenschaftlich geprägten Reiseberichte – mit dem Aufbruch der wissenschaftlich-technischen Revolution um 1800 zusammenfiel.

Man könnte beim Lesen meinen, es handle sich um eine frühe Form populärwissenschaftlicher Literatur. Doch das war gar nicht Humboldts Ziel: Seine Berichte richteten sich an die Gelehrten seiner Zeit. Dass sie sich dennoch fast leicht lesen, liegt an seiner besonderen Begabung, komplizierte Dinge so anschaulich zu formulieren, dass auch ein breiterer Kreis von Lesern – Gebildete, Intellektuelle, politisch Interessierte – sie mit Gewinn aufnehmen konnte.

Die Idee der Sufen menschlicher Entwicklung

Besonders eindrücklich wird das in einer Passage, in der Humboldt über die Entwicklung menschlicher Kulturen nachdenkt – zu einer Zeit, als die Anthropologie als Wissenschaft noch gar nicht existierte. Rousseau hatte in seinem Discours sur l’inégalité (1755) erste Überlegungen über den „Naturzustand“ und die Entwicklung der Gesellschaften angestellt.

Im späten 18. Jahrhundert stellte man sich den Ablauf der weltweiten Kulturgeschichte ungefähr so vor:

- Naturzustand (Jäger, Fischer, Sammler)

- höhere Jägergesellschaften

- Hirten

- Ackerbauern

- höhere Zivilisationen

Besonders der Hirtennomade galt als eine stabile Übergangsform – als eine Art „Ruhe- und Haltpunkt“ in der Kulturentwicklung [4], so Humboldt – bevor Ackerbau und sesshafte Kultur entstehen konnten.

Humboldt bricht das Schema

Genau hier setzt Humboldt an. So schreibt er (Text minimal verändert):

„Betrachtet man dieses wilde Gebiet Amerikas mit Aufmerksamkeit, so glaubt man sich in die Urzeit versetzt, wo die Erde sich allmählig bevölkerte; man meint die frühesten gesellschaftlichen Bildungen vor seinen Augen entstehen zu sehen. In der alten Welt sehen wir, wie das Hirtenleben die Jägervölker zum Leben des Ackerbauers erzieht. In der neuen [Welt] sehen wir uns vergeblich nach dieser allmählichen Kulturentwicklung um, nach diesen Ruhe- und Haltpunkten im Leben der Völker.“

In Amerika fehlte aus seiner Sicht diese „Ruhe- und Haltstufe“. Denn dort gab es keine domestizierten Weidetiere wie Schafe, Rinder oder Kamele, die in der Alten Welt das Hirtenleben getragen hatten.

Hackbau statt Herdenwirtschaft

Stattdessen machte er eine überraschende Beobachtung. In den Tropen stieß er auf Völker, die man nach damaligem Verständnis noch „Naturmenschen“ nannte – halb sesshaft, in gewisser Hinsicht Rousseaus „Wilde“. Doch genau diese Menschen betrieben bereits Ackerbau:

„In der gemäßigten Zone, an den Ufern des Missouri wie auf dem Hochland von Neu-Mexico, ist der Amerikaner ein Jäger; in der heißen Zone dagegen, in den Wäldern von Guyana pflanzt er Manioc, Bananen, zuweilen Mais. Die Natur ist so überschwenglich freigebig, daß die Ackerflur des Eingeborenen ein Fleckchen Boden ist, daß das Urbarmachen darin besteht, daß man die Sträucher wegbrennt – [und] das Ackern darin, daß man ein paar Samen oder Steckreiser dem Boden anvertraut.“

Humboldt war beeindruckt von dieser Einfachheit und Effizienz: Brandrodung, Hackbau, wenige Samen – und dennoch sichere Erträge.

Spätere Beobachter wie der deutsche Agrarwissenschaftler Emil Werth (1869–1958) sahen in dieser Praxis sogar eine Vorform unserer eigenen „neolithischen Revolution“. Doch bis heute gilt diese Form des Landbaus in vielen Darstellungen als „primitiv“.

Ein Gegenentwurf zur Stufenleiter der Zivilisation

Humboldt erkannte früh, dass die europäische Vorstellung einer universellen „Stufenleiter der Zivilisation“ – von Jägern und Sammlern über Hirten zu Ackerbauern – in den Tropen Amerikas nicht zutraf. Dort fand er halbsesshafte „Naturvölker“, die mit erstaunlicher landwirtschaftlicher Kompetenz Brandrodung und Hackbau betrieben, ohne ein Hirtenstadium durchlaufen zu haben.

Diese Beobachtung fordert bis heute zum Umdenken auf. Humboldt betonte, dass dieser Brandrodungs-Hackbau perfekt an den Lebensrhythmus halbsesshafter Gemeinschaften angepasst war – und nicht umgekehrt, dass der Ackerbau zwingend zur Sesshaftigkeit führen musste.

Dieser „Gartenbau“ der Wildbeuter-Gesellschaften, der mit Feuer, Hacke und Grabstock betrieben wurde, war keine minderwertige Technik, sondern eine hochfunktionale Anpassung an die tropische Umwelt – und später wohl auch verschiedentlich an die subtropische.

Wahrscheinlich ist diese Landbauform fast so alt wie das Jagen und Sammeln selbst und zeigt, dass kulturelle Entwicklungen nicht linear verlaufen, sondern vielfältige Wege einschlagen können.

Quellen und Ergänzungen

Bildquellen, Abbildungen Nr.: 2) wikimedia.org ; 3) wikimedia.org; 4) zeitgenössisch; 5) wikimedia.org;

[1] Alexander von Humboldt; Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents. Band 3.; 1859

https://www.gutenberg.org/cache/epub/28280/pg28280-images.html

[2] Der Orinoco, einer der mächtigsten Ströme Südamerikas, fungiert als natürliche Trennlinie, die die vielfältigen Landschaftsformen Venezuelas prägt. Nördlich des Flusses erstrecken sich die weiten, savannenartigen Llanos, flache Ebenen, die in der Regenzeit überschwemmt und in der Trockenzeit von trockenem Grasland dominiert werden. Südlich des Orinoco erhebt sich das Guayana-Hochland mit seinen charakteristischen Tafelbergen (Tepuis) und dichten tropischen Regenwäldern, die in das Amazonasbecken übergehen. Alexander von Humboldt, der den Orinoco zwischen 1799 und 1804 bereiste, beschrieb den Fluss als Lebensader, die nicht nur ökologische Zonen verbindet, sondern auch die kulturelle und natürliche Vielfalt der Region widerspiegelt. Seine Beobachtungen, etwa im Zusammenhang mit dem Casiquiare-Kanal, unterstreichen die Rolle des Orinoco als Bindeglied zwischen den kontrastierenden Landschaften der Llanos und des Regenwald-Hochlandes.

[3] Zu Alexander von Humboldts Zeiten (insbesondere während seiner Reise nach Südamerika von 1799 bis 1804) war Venezuela, damals Teil des spanischen Kolonialreichs als Teil des Vizekönigreichs Neugranada, stark von europäischen, insbesondere spanischen, kulturellen und administrativen Strukturen geprägt.

[4] Ich vermute, dass hier noch der biblische Einfluss bemerkbar ist, mit dem das Volk der Israeliten (seit Abraham) auf der Stufe der Hirtennomaden betrachtet wurde, als eine feste Größe in der Kulturentwicklung der Menschen seit Noah und der Sitflut.

P.S. Etwas vom Flair der Humboldt-Reise erleben wir im sehenswerten Kinofilm „Die Vermessung der Welt„. Er ist eine deutsche Filmproduktion aus dem Jahr 2012 unter der Regie von Detlev Buck. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann und erzählt die parallel verlaufenden Lebensgeschichten von Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß.

Mit Florian David Fitz als Humboldt und Albrecht Schuch als Gauß verbindet der Film historische Genauigkeit mit fiktiven Elementen, um die wissenschaftlichen Errungenschaften und persönlichen Konflikte der beiden Protagonisten darzustellen. Besonders Humboldts Reisen durch Südamerika, einschließlich des Orinoco-Beckens, werden farbenfroh inszeniert, wobei der Film die Abenteuerlust und den Forschergeist der Aufklärungsepoche einfängt.