Bild: Zivilisationen haben wie Menschen ihre Lebenszeit – und auch sie ist endlich.

Ein Leitfaden zum Verständnis der „Morphologie der Weltgeschichte“

➡️ Den Oswald Spengler (1880–1936) habe ich schon gut zehn Jahre im Bücherregal stehen – damals als gebrauchtes Taschenbuch erworben, in jener Zeit, als unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel in der Bundesrepublik Deutschland die sogenannte „Flüchtlingskrise“ ihren Anfang nahm. In vielen Kreisen der Zeitgenossen wurde damals der Eindruck laut, in Deutschland und Europa beginne ein Zeitalter der Dystopie.

Mich hatte vor allem der Titel von Spenglers Hauptwerk neugeurig gemacht: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. [1b]. Ich dachte, darin könnte sich die eben wahrgenommene Dystopie wiederfinden oder gar erklärt werden.

Worum es in Spenglers Buch eigentlich geht, wusste ich zunächst kaum – und dass ich nur den zweiten Band in Händen hielt, machte den Einstieg nicht leichter, da dieser im Gegensatz zum ersten als weniger zugänglich gilt.

Vorweg gesagt ist Der Untergang des Abendlandes kein dystopisches Werk, sondern eine philosophische Arbeit über Geschichte und ihre großen Zyklen.

➡️ Erst angeregt durch die sehr ausführlichen Vorträge und Interviews von Prof. Dr. David Engels [2] in den letzten zwei Jahren, wurde mir Spenglers Denkansatz erstmals klarer.

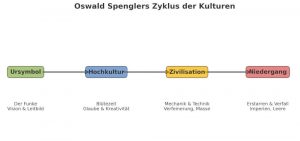

➡️ Oswald Spenglers vielzitierte These vom „Untergang des Abendlandes“ beschreibt demnach im Kern nicht einfach eine Katastrophe, sondern den Zyklus von Kulturen, die in Phasen von ungefähr 1000 Jahren aufblühen und wieder vergehen.

Genau genommen erschießt sich Spenglers Ideenwelt und Grundprinzip recht schnell – nicht zuletzt dank Engels’ verständlicher Darlegungen (z.B.[2]). Hat man diesen Schlüssel einmal in der Hand, lassen sich die Grundzüge von Spenglers Zivilisationstheorie klar skizzieren:

➡️ Die Grundidee vom Zivilisationszyklus in Kurzform gepresst, lautet: Urfunke → Kulturblüte → Zivilisation → Verfall

1. Ursymbol (Grundsymbol) – der zündende Funke der Hochkultur

➡️ Spenglers eigentümliche Begriffsidee vom „Ursymbol“ (die gewisserart ein erste kleine Hürde darstellt), klingt zunächst recht wundersam. Doch meint Spengler damit einen inspirativen Funken, der in einer Gemeinschaft plötzlich ein einzigartiges Lebens- und Denkgefühl entzündet – einen inneren Stil, der sich dann in allen Bereichen der Kultur widerspiegelt. Es ist, als würde ein Volk eine gemeinsame Vision finden, die alles verbindet.

Beispiele des Ursymbols:

In der antiken griechisch-römischen Kultur, die sich zuerst in der griechischen Hochkultur entfaltete, war das Ursymbol der „endliche, körperliche Mensch“ – sichtbar in den klaren, harmonischen Statuen und Tempeln, die das Hier und Jetzt betonen.

Ganz anders die abendländische, „faustische“ Kultur: Ihr Ursymbol ist die unendliche Weite. Wir streben ins Unendliche – in der Gotik mit ihren himmelstrebenden Kathedralen, in der Entdeckung des Weltalls oder in der modernen Technik.

Dieser Funke im Zyklus der abendländischen Kultur beginnt etwa um das Jahr 1000 n. Chr., angestoßen durch die Klosterbewegung, und tritt mit der Gotik in seiner vollen Gestalt hervor.

2. Entfaltung zur Hochkultur – Zeit der Blüte und Kreativität

➡️ In der Hochkultur lebt der Funke auf: Gesellschaften sind kreativ, voller Glauben und Selbstvertrauen. Menschen schaffen große Kunstwerke, errichten gewaltige Bauwerke, und Religion oder Philosophie geben Orientierung. Spengler vergleicht dies mit der „Jugend“ und dem „Sommer“ einer Kultur.

Beispiele von Hochkultur:

Für die westliche Welt war das Mittelalter von ca. 1000 n. Chr. bis etwa 1300 n. Chr. – entgegen unseren heutigen oft falschen Vorurteilen – ein goldenes Zeitalter. Von da an bis zur Renaissance reicht dann die Blüte der abendländischen Hochkultur: Gotik, große Kirchen, ein starker christlicher Glaube.

In Ägypten entsprach dies der Epoche der Pharaonen mit ihren Pyramiden und Tempeln.

3. Übergang zur Zivilisation – Verfall und Mechanisierung

➡️ Spengler unterscheidet scharf zwischen Kultur (lebendig, schöpferisch) und Zivilisation (technisch, rational, aber geistig erstarrt).

Nach einigen Jahrhunderten schlägt die Hochkultur in „Zivilisation“ um – die „Herbst“- und „Winter“-Phase. Hier treten Rationalität, Technik und Materialismus an die Stelle von Glaube und Kunst. Großstädte wachsen, die Gesellschaft wird anonymer, Geld (bzw. Besitz) und Bürokratie bestimmen das Leben.

Beispiele von Zivilisation:

Die griechisch-römische Antike mündete die in die römische Zivilisation: militärisch mächtig, bürokratisch organisiert, aber geistig erschöpft.

Unsere westliche Welt sieht Spengler seit dem 19. Jahrhundert in dieser Phase: Industrialisierung, Massengesellschaft, Rationalismus und ein Verlust tiefer Spiritualität.

4. Niedergang der Zivilisation

➡️ In dieser Spätphase wirkt die Zivilisation äußerlich noch kraftvoll – mit Weltstädten, Imperien und technischen Höchstleistungen – doch innerlich ist sie ausgelaugt. Das Leben wird mechanisch, die schöpferische Seele ist erloschen. Am Ende zerfällt die Kultur oder geht in eine neue über. David Engels beschreibt diesen Abschnitt weniger düster und spricht von einer „Vollendung“ des Zyklus [2].

Typische Zeichen des Niedergangs sind: Massengesellschaft, imperiale Machtstrukturen, Technisierung – jedoch ohne innere Tiefe. Das Ende kommt nach Spengler nicht als dramatischer Zusammenbruch, sondern als langsames Erstarren.

Zwischenfazit

➡️ Den ersten Band von Spenglers Untergang des Abendlandes habe ich naürlich auch schon quer-gelesen (es sind 1– und er ist, vor allem mit dem oben zusammengefassten Vorwissen, schlicht überwältigend. Wenn man sich nicht allein auf das abstrakte Ideenmodell konzentriert, sondern auf das ungeheure Detailwissen, das Spengler hier entfaltet, dann wirkt das Ganze wie ein intellektuelles Trommelfeuer.

In atemberaubendem Tempo reiht er Gedanken aneinander, die vor ihm kaum jemand gedacht, geschweige denn ausgesprochen hat – er defragmentiert zerstreutes Geschichtswissen und fügt es wie Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammen (siehe auch: fragmentiertes Wissen).

➡️ Unverkennbar ist in den ersten Kapiteln auch eine subtile, zugleich aber deutlich spürbare Verachtung Spenglers für die hegelsche Dialektik (die ich an anderer Stelle separat thematisiert habe)

– einschließlich der Geschichtsphilosophie Hegels, des bis dahin hochgerühmten deutschen Denkers, samt dem erstarrten akademischen Betrieb seiner Zeit.

Hegels Geschichtsphilosophie gründet auf der Vorstellung eines stufenweisen geistigen Fortschritts. Die Menschheit schreitet für ihn in einem linearen Prozess voran, als Ausdruck des „Weltgeistes“, der sich im Lauf der Geschichte immer deutlicher offenbart. Am Ende dieses Prozesses steht die bewusste Freiheit.

So eindrucksvoll diese Konstruktion auf den ersten Blick wirken mag, sie bleibt im Ansatz doch erstaunlich kindlich-naiv: eine gerade Linie, ein stetes Erwachen. Verglichen mit Spenglers weitverzweigtem, schicksalsbetonten Ideenkosmos erscheint Hegels Modell fast primitiv.

Oswald Spenglers unterschwellige Kritik an Hegel war dabei mehr als bloß eine akademische Auseinandersetzung. Sie war Ausdruck eines existenziellen Gegensatzes: hier Spenglers intuitive, vom Schicksal getragene Philosophie, dort Hegels rationales, systematisches Denken – das Spengler mit großer Sicherheit als Mitursache für den Niedergang des Abendlandes ansah … und das vor 100 Jahren.

Und so drängt sich unweigerlich die Frage auf: Wie sieht es in unserer Zeit aus?

➡️ Übrigens: Vor seiner Buch-Veröffentlichung lebte Spengler eher bescheiden, oft sogar in finanziellen Schwierigkeiten, und war kein etablierter Gelehrter. Die Idee zu Der Untergang des Abendlandes entstand während eines längeren Krankenstands* um 1911, weil er dadurch Muße fand, seine bisherigen Gedankenwelten zu ordnen. (*was an Ralph Nelson Elliott (1871–1948) erinnern mag)

Erst mit dem überwältigenden Erfolg seines Buches – das er weitgehend ohne institutionelle Unterstützung schrieb – wurde er zu einer prominenten Figur im geistigen Leben der Weimarer Republik.

—

Hier eine Hörbuchversion vom Youtube-Kanal: Oswald Spengler Society; Der Untergang des Abendlandes: Einleitung; 15.01.2025; oswaldspenglersociety.com

Fazit und ausführlichere Quellen folgen noch… (Oswald Spenglers kulturphilosophisches Erklärmodell erklärt tatsächlich vieles unserer Geschichte und Menschheitskultur, aber natürlich auch nicht alles)

Quellen und Bemerkungen

[1] Der Begriff der Morphologie, bzw. der Kulturmorphologie: Spengler meint mit Kulturmorphologie nicht nur ein statisches Abbild (wie eine Momentaufnahme), sondern die Kultur in ihrer Bewegung, also in ihrem ganzen Lebenslauf: Entstehen – Wachsen – Blühen – Erstarren – Vergehen. So wie ein Botaniker nicht nur ein Blatt zeichnet, sondern den ganzen Wachstumsprozess der Pflanze beschreibt, so schaut Spengler auf die „Gestalt“ einer Kultur in ihrer Dynamik. Oder noch mal anders formuliert: Kulturmorphologie bedeutet bei Spengler also die Betrachtung einer Kultur wie einen lebendigen Organismus: nicht nur als fertiges Abbild, sondern in ihrer Bewegung – vom Entstehen über die Blüte bis zum Verfall. Morphologie meint also die Form und die Entwicklungsschritte einer Kultur im Laufe ihrer „Lebenszeit“.

[1b] SPENGLER, Oswald; Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Erster Band: Gestalt und Wirklichkeit; München 1918

SPENGLER, Oswald; Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. (mit Nachwort von Detlef Felken); München 2006; Taschenbuchausgabe

[1c] SPENGLER, Oswald; Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Zweiter Band: Welthistorische Perspektiven; München 1922

[2] Youtube-Kanal: EWTN | Katholisches Fernsehen weltweit; Europa: wiederholt sich die Antike? – Aus der Geschichte lernen (Ep 1/13) | Mit Prof. David Engels; 20.11.2024; es folgen weitere 12 Teile

Prinzipiell ist zu Prof. Engels’ wissenschaftlicher Arbeit zu sagen: Spengler hatte angeregt, die Geschichte der Völker kulturmorphologisch zu betrachten und zu analysieren. Engels hat dieses nützliche Denkwerkzeug aufgegriffen und setzt es in vielen seiner Arbeiten fruchtbar ein – vor allem so, dass sie dadurch allgemein verständlich lesbar sind. Das Interessante bei Engels ist, dass er nicht nur akademisch philosophiert, sonderen auch nutzbringende Schlussfolgerungen zieht:

[2b] ENGELS, David; Was tun? Leben mit dem Niedergang Europas; Bad Schmiedeberg 2020

[3] https://www.davidengels.be/

[4] ENGELS, David; Auf dem Weg ins Imperium: Die Krise der Europäischen Union und der Untergang der Römischen Republik. Historische Parallelen.; Brüssel 2014

[5] Aktuelles zum möglichen „Untergangszenario des Westens“:

BAAB, Patrik; overton-magazin.de Der Aufstieg einer neuen Weltordnung – Wie der Gipfel in Anchorage das geostrategische Schachbrett verändert. 21 Thesen zum Treffen von Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska.; 19.8.2025

Die 21 Thesen hier noch im Video-Format: Patrik Baab enthüllt; Deutschland hat nur noch eine Chance!; 10.9.2025 (Kanal: Kettener-Edelmetalle)

Die 21. These beginnt mit folgenden zwei bemerkenswerten Sätzen: „Der Niedergang Europas ist die erste Phase im Niedergang des Westens. Die tektonische Verschiebung der Wirtschaftsmacht nach Asien und der Aufstieg Chinas zur mächtigsten Volkswirtschaft sind nicht aufzuhalten.“

In Bezug auf den akademischen Nachwuchs in Deutschland bemerkt Baab im Videoformat (24:25): “…Was wir da kriegen sind verdrehte Köpfe und die nützen uns nix. Wir haben in Deutschland 250 Lehrstühle* an Universitäten für Gender Studies und zwei für Atomphysik…” [*es sind wohl ca. 173 bis 223]

[6] Noch eine letzte Bemerkung: Oswald Spenglers kulturphilosophisches Erklärmodell erklärt tatsächlich vieles unserer Geschichte und Menschheitskultur, aber natürlich auch nicht alles.

Hallo, Thomas! Gratuliere zu Deinem „Blog“. Für mich eine hoch interessante Themen-Mischung, die genau meine Neigungen trifft. Ich bin im kleinen Rahmen Selbstversorgerin (und im Winter wühle ich in Büchern statt im Boden).

Falls Du das nicht kennst: https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/spengler.html

Da gibt‘s Anregungen in Hülle und Fülle.