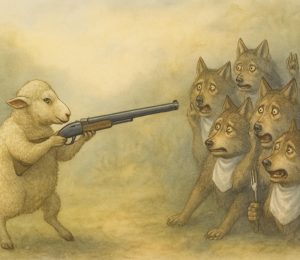

„Was ist das, wenn neun Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Abendessen geben wird?“ – lautet eine sarkastische Metapher, deren Pointe in einem einzigen Wort gipfelt:

„Demokratie“.

Ein unterhaltsamer Denkanstoß – kein Fachaufsatz – Einladung zum Weiterdenken

Was bedeuten die großen Begriffe unserer Zeit wirklich: Demokratie, Republik, Zivilisation? Die Antworten scheinen klar, doch hinter ihnen verbirgt sich eine unbequeme Wahrheit: Jede dieser Ordnungen bleibt am Ende ein unvollkommener Versuch, das Chaos zu bändigen.

Wir tauchen ein in die Geschichte der Staatsformen und stellen eine radikale Frage: Könnte das wahre Fundament einer stabilen Gesellschaft nicht im Staat selbst, sondern in der Autarkie seiner Bürger liegen? Dieses kurze Essay soll Sie dazu anregen, die Verbindung zwischen Selbstständigkeit und dem Überleben der Zivilisation neu zu denken.

Der Ursprung des Staates und ein Blick in die Antike

Wer unsere heutigen Staatssysteme wirklich verstehen will, kommt nicht umhin, in die Antike zu blicken. Dort – so die weithin anerkannte Ansicht – wurde das politische Denken der westlichen Welt grundlegend formuliert und bis zu einem gewissen Punkt „zu Ende gedacht“.

Aus kulturgeschichtlicher Sicht lebt der Mensch seit seiner Frühzeit als Wildbeuter (Jäger, Fischer und Sammler), als Hirtennomade, sesshafter Bauer oder in städtisch organisierten Gesellschaften. Die Städte, insbesondere in Form der antiken Stadtstaaten, können als Urform staatlicher Ordnung gelten.

Wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, erinnert sich: Im alten Griechenland existierten Hunderte solcher Stadtstaaten – wohl zwischen 1000 und 1500 – und jeder besaß seine eigene Verfassung.

Berühmte Denker wie Platon (ca. 427–347 v. Chr.), Aristoteles (384–322 v. Chr.) und der Historiker Polybios von Megalopolis (ca. 200–118 v. Chr.) klassifizierten diese sehr differnzierten Verfassungsformen zunächst in zwei Gruppen:

Die positiven Regierungsformen:

- Monarchie: Die tugendhafte Alleinherrschaft

- Aristokratie: Die Herrschaft der Besten, später auch als Timokratie – die ehrenhafte Herrschaft des wohlhabenden Adels (auch Geldadels) – interpretiert

- Polite: Demokratie im Sinne* einer Mischverfassung aus Volks- und aristokratischer Herrschaft, die als die stabilere Alternative zur reinen Demokratie galt

Die negativen Entartungen:

- Tyrannis: Die korrumpierte Monarchie

- Oligarchie: Die korrumpierte Aristokratie, ggf. als Plutokratie (Herrschaft der Reichen)

- Ochlokratie: Die entartete Demokratie, auch „Pöbelherrschaft“ genannt

*Es ist entscheidend zu verstehen, dass die antike Demokratie nicht mit unserer heutigen Vorstellung gleichzusetzen ist. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, den Begriff zu präzisieren und von „Demokratie im Sinne von…“ zu sprechen.

Der Kreislauf der Verfassungen: Eine antike Theorie

Platon, Aristoteles und besonders Polybios entwickelten aus der historischen Beobachtung die Theorie eines zyklischen Wandels von Regierungsformen. Jede gute Staatsform neige demnach im Laufe der Zeit zur Degeneration – durch Korruption, Machtmissbrauch und Dekadenz – was schließlich zur Ablösung durch eine andere, oft gegensätzliche Form führt.

Polybios’ Zyklus der Regierungsformen:

- Monarchie – tugendhafte Alleinherrschaft

- → Tyrannis – korrumpierte Form

- Aristokratie – auf Tugend gegründete Herrschaft der Elite

- → Oligarchie – eigennützige Machtkonzentration

- Demokratie – Volk stürzt die Oligarchen

- → Ochlokratie – die entartete Demokratie

- Monarchie – ein neuer starker Führer beendet das Chaos

Polybios analysierte die römische Republik als Mischverfassung:

Den Römeren war dieses in ihrer Geschichte offensichtlich früh bewusst und nachdem sie Ordnungen der Führung durch Fürsten und Könige hinter sich gelassen hatten, wählten sie eine Kombination der in Griechenland beobachteten Staatsformen und schufen bewusst die römische Republik mit

- Konsuln (monarchisches Element), dem

- Senat (aristokratisch) und

- Volksversammlungen,

um den Zyklen der Selbstzerstörung entgegenzuwirken.

Der Untergang der Römischen Republik – und seine Lehren

Polybios’ Analyse war vorausschauend. Die römische Republik, aus aristokratischen Verhältnissen erwachsen, trat ab etwa 133 v. Chr. in ihre Niedergangsphase ein – etwa 15 Jahre nach Polybios’ Tod. Es folgte die Kaiserzeit: die Rückkehr zur Monarchie, begleitet von wachsender Dekadenz – bekannt als die spätrömische Dekadenz.

In der Renaissance, der Wiederentdeckung der Antike, griff Niccolò Machiavelli das Modell des zyklischen Staatswandels erneut auf – brachte es also wieder in Erinnerung.

Spengler: Zivilisationen im natürlichen Lebenszyklus

Im 20. Jahrhundert erinnerte wiederum der deutsche Kulturphilosoph Oswald Spengler (1880–1936) an diese Denktradition, erweiterte sie jedoch radikal. In seinem oft missverstandenen Werk „Der Untergang des Abendlandes“ (1918) beschrieb er Kulturen als organische Wesen, die wie Jahreszeiten oder Menschen eine feste Lebensspanne durchlaufen:

- Kindheit / Jugend (Frühling) – Entstehung, Mythenbildung, innere Formung

- Mannesalter (Sommer) – Reifung, volle Blüte, schöpferische Hochphase

- Greisenalter (Herbst) – Verhärtung, Rationalisierung, Verlust des inneren Feuers

- Tod (Winter) – endgültiger Zerfall

Nach Spenglers Auffassung unterliegt jede Hochkultur – ob römisch, chinesisch oder westlich – einem unvermeidlichen Verlauf (gilt faktisch für jede Zivilisation). Die Zivilisation sah er nicht als Ziel, sondern als Endstadium einer Kultur: rational, technokratisch, entseelt.

Sein Gedankengang wurde später von Denkern wie Arnold Toynbee und Samuel Huntington aufgegriffen – und in jüngerer Zeit besonders von Prof. David Engels, heute wohl der bekannteste Vertreter dieser Denkschule.

David Engels: Europa auf dem Weg ins Imperium?

Heute knüpft also der belgische Historiker Prof. Dr. David Engels [1a] an Spenglers Gedankengang an – zuerst mit besonderem Fokus auf die Parallelen zwischen der Spätphase der römischen Republik und der gegenwärtigen Lage Europas. In seinem Buch „Auf dem Weg ins Imperium“ diagnostiziert und präzesiert er ähnliche Symptome [1b]:

- zunehmende politische Zersplitterung,

- kultureller Verfall,

- Verlust an Gemeinsinn und

- Autoritätsgläubigkeit.

Sein Fazit: Europa stehe an der Schwelle zu einer postdemokratischen Ära, in der republikanische Freiheiten schwinden und ein autoritärer Ordnungsrahmen entsteht.

Doch Engels bleibt nicht völlig pessimistisch. Er sieht die Möglichkeit einer Renaissance, eines kreativen Aufbäumens (vor dem Verfall?). Diesen Moment nennt er „Hesperialismus“ [1c] – die Rückbesinnung auf das kulturelle Erbe des Abendlandes, auf Recht und Ordnung, Familie, abendländische Identität und spirituelle christliche Werte.

Allerdings – so mein Verständnis seiner Thesen – ist auch dieser „Hesperialismus“ womöglich nur ein letztes Aufflammen, eine letzte Erholung (vergleichsweise in einer Art europäischer „Kaiserzeit“, wie sie der römischen Republik folgte), bevor der Zyklus sein Ende findet – vielleicht vergleichbar der Welle B in der Elliott-Wellen-Theorie [2] (siehe unten) – die dem finalen Absturz vorausgeht.

Das Ende einer Epoche

Wenn ich Prof. Dr. David Engels richtig verstanden habe [1d], dann geht die gegenwärtige Phase – oder Idee – einer „Europäischen Republik“ also unumkehrbar ihrem Ende zu. Für Engels ist dies kein singuläres Ereignis, sondern Teil eines größeren Musters, das er im Rahmen allgemeiner Zivilisationszyklen beschreibt.

Der Zyklus einer Zivilisation

Nach seiner Auffassung dauert ein solcher Zyklus in etwa 1000 Jahre. Die erste, rund 500 Jahre währende Phase ist die schöpferische Geburtszeit einer Kultur. In ihr formt sich eine klare, unverwechselbare Identität, getragen von einem starken Zusammenhalt – meist in Bezug auf eine übergeordnete, oft transzendente Idee.

Mit der Zeit jedoch erstarrt diese Kultur in ihren Idealen. Die geistige Energie weicht einem eher nüchternen, rationalen Handeln. Es beginnt eine Epoche, die häufig von einer zunehmenden Technisierung geprägt ist – Fortschritt, ja, aber ohne den ursprünglichen inneren Antrieb.

Die kurze Renaissance

Nach dieser Erstarrung kann es noch einmal zu einer Rückbesinnung auf die alten ideellen Werte kommen – einer Art kultureller Renaissance.

In gewisser Weise folgt dieser Schritt dem dialektischen Prinzip: Auf die schöpferische These und ihre entgegengesetzte Antithese folgt eine Synthese – ein letzter Versuch, das Ursprüngliche und das Erreichte zu verbinden.

Doch diese Synthese ist nach meinem Verständnis nur von begrenzter Dauer: vielleicht ein oder zwei Jahrhunderte, bevor der Zyklus endgültig ausläuft.

Elliott-Wellen, Stimmungszyklen und Sozionomik

Mit der oben erwähnten Elliott-Wellen-Theorie – ursprünglich entwickelt, um Zyklen im Sozialverhalten von Menschengruppen anhand von Börsenkursen zu analysieren – ist schnell die Brücke zu einem weiteren Gedanken geschlagen:

Häufig sind es gerade an Börsen tätige, an zyklischen Mustern interessierte Menschen, die solche Beobachtungen auch auf die Geschichtsbetrachtung übertragen. Ein aktuelles Beispiel hier aus Deutschland ist Frank Schuh [2].

Er sieht uns derzeit (2025) am Ende eines gesellschaftlichen großen Super-Zyklus (Grand Supercycle), genau am Kipppunkt der ersten Welle 1 (siehe Skizze unten), die 1848 begann und sich bis heute noch einmal in fünf Unterzyklen fragmentiert. Die Zeitqualität vor diesem untergeordneten Kipppunkt der Welle 1 zeichnet sich erfahrungsgemäß durch folgendes aus:

„Euphorie, geopolitische Unsicherheit, technologische Umbrüche [und] gesellschaftliche Fragmentierung – [das] passt exakt ins Muster einer [untergeordneten] endenden Welle 5.“ […] es ist eine „Phase voller Fehlsignale, Unsicherheiten und Reizüberflutung“ [2a]

Im englischsprachigen Raum wird dieser Ansatz schon länger verfolgt und findet sich dort unter dem Begriff Sozionomik (engl. Socionomics). Dieser von Robert R. Prechter (geb. 1949) [2b] geprägte Forschungsansatz geht davon aus, dass die kollektive soziale Stimmung – also die vorherrschende psychologische Grundhaltung großer Bevölkerungsgruppen – entscheidend für wirtschaftliche, politische und kulturelle Entwicklungen ist.

Die Grundlage bildet die Elliott-Wellen-Theorie, die wiederkehrende Muster solcher Stimmungszyklen beschreibt. Vereinfacht gesagt: Nicht äußere Ereignisse bestimmen die öffentliche Stimmung, sondern umgekehrt erzeugt die Stimmungslage die Ereignisse. Nach Prechter folgen Börsenkurse, Moden, Erfindungen, politische Entscheidungen und sogar Kriege den wellenartigen Bewegungen kollektiver Stimmungen [3].

Der blinde Fleck: Der gesellschaftliche Unterbau

So weit die großen Theorien – doch eines scheint mir oft unbeachtet:

Was trägt das zivilisatorische Staatsgebilde wirklich?

Während viele Denker vorzugsweise auf die Verfassungssysteme und deren Korruption blicken, richte ich meinen Blick bewusst auf die Zustände im Staatsvolk: Wie stabil, resilient und autark sind die Individuen, Familien, Sippen – oder, im übertragenen Sinn, ihre modernen Ersatzstrukturen?

Volksautarkie als Zündfunke einer Zivilisation

Für mich liegt in dieser Volksautarkie das eigentliche Fundament jeder Zivilisation. Ich frage mich, ob nicht gerade dieser Grad an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung die Stimmungswellen einer ganzen Gesellschaft prägt – und vielleicht sogar den entscheidenden Funken entzündet, der eine Kultur zum Leuchten bringt.

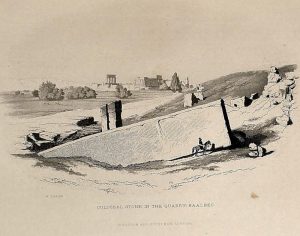

Gerade die großen Megaprojekte der Menschheitsgeschichte scheinen dies zu bestätigen: Kathedralen in Europa, Pyramiden in Ägypten, megalithische Monumente weltweit [4] – sie sind nicht, wie lange vermutet, das Werk von Sklavenmassen, sondern entstanden aus dem Zusammenschluss freier, kreativer Menschen. Solche Gemeinschaftswerke sind mehr als bloße Architektur – sie sind Ausdruck innerer Stärke, gemeinsamen Willens und schöpferischer Kraft.

Natürlich gab es und gibt es auch die „kalten“ Bauwerke autoritärer Sklaven-Systeme – Monumente, die zwar monumental wirken, aber aus Zwang und Machtkalkül entstehen. Solche kühlen Architekturen prägen heute in Massen unsere Städte: funktional, effizient, aber selten beseelt.

Es sind hingegen die Bauwerke aus Freiheit und Begeisterung, die den „Zivilisationsfunken“ sichtbar machen: Sie entstehen nicht aus Zwang, sondern aus der Inspiration einer Gemeinschaft, die an etwas Größeres glaubt.

Wenn das Fundament wankt

Mein erster Gedanke war: Wird dieses Fundament geschwächt, kann selbst die stabilste Verfassung ins Wanken geraten – ob Monarchie, Aristokratie oder Republik (Polite). Autarkie wäre dann der eigentliche Stabilitätsanker.

Doch vielleicht ist der Fundament-Vergleich zu statisch. Am Ende sind es womöglich die Wellen, die alles tragen – oder alles fortspülen.

Und zum Schluss: Was ist eine funktionierende Demokratie?

Zurück zum Eingangssatz, der ein Form demokratischer Dekadenz skizziert.

Ein Schaf und neun Wölfe stimmen ab, was es zum Abendessen geben wird.

Und was wäre in einer überlebensfähigen Demokratie (Polite) anders?

Ein Schaf und neun Wölfe stimmen ab, was es zum Abendessen geben wird. Und das Schaf ist bewaffnet…

Quellen und Hinweise

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungskreislauf

[1a] https://www.davidengels.be/

[1b] ENGELS, David; Auf dem Weg ins Imperium: Die Krise der Europäischen Union und der Untergang der Römischen Republik. Historische Parallelen.; Brüssel 2014

[1c] Der Name Hesperos (Ἕσπερος) bezeichnete in der griechischen Mythologie den Abendstern – die Venus, wenn sie am Abendhimmel erscheint. Schon in der Antike wurde der Name sinnbildlich auf den „Westen“ übertragen. Aus dem griechischen Hespería („das Land im Westen“) entstanden poetische Bezeichnungen für Italien und Iberien, später für ganz Westeuropa und das Abendland.

(Brockhaus‘ Konversations-Lexikon, 14. Auflage, Neunter Band, Seite 83; Leipzig 1908)

Diese Symbolik – Abendstern = Westen = Abendland – bildet die sprachlich-kulturelle Wurzel des Begriffs Hesperialismus. Der belgische Historiker David Engels verwendet ihn bewusst als Leitbegriff für eine politische und kulturelle Philosophie, die Europa nicht allein als Wirtschaftsraum, sondern als geschichtlich gewachsene Zivilisation mit gemeinsamer Identität, Tradition und geistigem Fundament versteht. Durch die mythische Anspielung soll der Begriff zugleich emotionale Tiefe und eine Verbindung zum antiken Erbe herstellen – als Gegenentwurf zu globalistischer Beliebigkeit und kleinstaatlichem Partikularismus.

Und noch zum Verständnis: Der Abendstern in der Realität ist – genau wie der Morgensteren – kein Stern, sondern der Planet Venus, wenn er kurz vor Sonnenaufgang am östlichen Himmel sichtbar ist.

- Morgenstern (Phosphoros/Lucifer) = Venus vor Sonnenaufgang

- Abendstern (Hesperos/Vesper) = Venus nach Sonnenuntergang

In der Antike dachte man lange, es seien zwei verschiedene Himmelsobjekte, bis man erkannte, dass beides die gleiche Venus in unterschiedlichen Phasen ihrer Umlaufbahn ist.

[1d] Interview-Reihe 2024, Robert Rauhut im Gespräch mit Prof. Dr. David Engels, EWTN.TV Mediathek: „Auf dem Weg ins Imperium“ – Aus der Geschichte lernen? „Robert Rauhut spricht in dieser 13-teiligen Serie mit dem Historiker Professor David Engels über das Christsein in einer zivilisatorischen Endzeit.“

[2] Das ist eine Anspielung an die These von Frank Schuh „Elliott-Wellen über 3 Jahrhunderte: Die verborgene Struktur der Geschichte“ 07.06.2025

[2a] Ebd. Minute 30:05

[2b] https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Prechter

[3] Diese Grundidee zu Ende gedacht – und vermutlich nicht im direkten bezug zu Robert Prechter – ist die Arbeit von Clif High (oft auch „Clif High“ geschrieben). Clif High ist ein US-amerikanischer Programmierer und Datenanalyst, der vor allem durch das von ihm entwickelte Web Bot Project bekannt wurde. Dieses seit den späten 1990er-Jahren bestehende System durchforstet automatisiert öffentliche Online-Quellen wie Foren, Blogs und Chatrooms, um Wörter und Wortgruppen in ihrem emotionalen Kontext – etwa nach Intensität, Häufigkeit und semantischer Entwicklung – zu bewerten. Aus den so gewonnenen Daten erstellt High mittels seiner Methodik Asymmetric Language Trend Analysis (ALTA) Berichte, die angeblich Aussagen über bevorstehende gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ereignisse erlauben. Während Kritiker die wissenschaftliche Fundierung dieser Ansätze in Frage stellen, sehen Befürworter darin ein innovatives Verfahren zur Erfassung kollektiver Stimmungen im digitalen Raum.

[3a] https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Bot

[4] Wir beobachen weltweit solche Zündfunken z.B. in Megastrukturen oder Megalithbauwerken, allerdings „zündete“ dieser nicht immer den zivilisatorischen Prozess im Zyklus, wie er von Oswald Spengler beschrieben wird.

[5] Bildquelle: Oswald Spengler, Bundesarchiv, Bild 183-R06610 / CC-BY-SA 3.0

—

Thomas Jacob, 7.8.2025; mit Ergänzungen vom 11.8.2025