Symbolbild: Die Platonische Akademie bei dem Akademeia genannten Hain des attischen Heros Akademos im Nordwesten von Athen.

Griechenland: Mythische Zeit, heilige Haine und die Abwesenheit von Zukunft

🌞 Heute möchte ich auf zwei Eigenarten der antiken Griechen aufmerksam machen, die zeigen: Unsere kulturellen Wurzeln, auf die wir uns so gern berufen, wenn es um Kunst, Kultur oder Politik (Stichwort Demokratie) geht, sind in manchem Punkt weit weniger selbstverständlich und keineswegs deckungsgleich mit dem, was wir daraus gemacht haben.

Oswald Spengler und die griechische Zeitauffassung

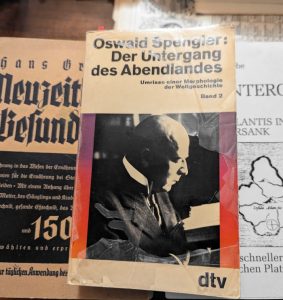

🏛️ Neulich erwähnte ich in einem Blog-Artikel den Geschichtsphilosophen Oswald Spengler (1880–1936). Auch bei ihm stieß ich auf eine bemerkenswerte Beobachtung.

In seinem Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“ (Bd. I, Vorwort und Einleitung) argumentiert Spengler, dass die Griechen keinen ausgeprägten Sinn für eine lineare, historisch-chronologische Zeit besaßen – so wie sie unserer modernen, westlichen Kultur selbstverständlich ist.

Stattdessen war ihr Zeitverständnis zyklisch und mythisch, stark auf die Gegenwart bezogen.

Mythische statt historische Zeit

➡️ Die Vergangenheit wurde nicht durch eine präzise Chronologie, sondern durch Mythen und Erzählungen gedeutet. Geschichtsschreibung war eher die Aufzeichnung einzelner Begebenheiten als die Rekonstruktion von Entwicklungslinien.

Das unterscheidet sie fundamental von einer universellen, standardisierten Zeitrechnung, wie sie etwa durch den julianischen Kalender später eingeführt wurde.

Für Spengler war diese mythische Zeitauffassung Ausdruck einer Kultur, die das „Hier und Jetzt“ betonte und wenig Neigung hatte, sich in abstrakten historischen Dimensionen zu verorten.

Willy Lange und die „Nicht-Gartenkunst“ der Griechen

🌿 Ein ganz anderes Feld berührt der deutsche Gartenarchitekt und Autor Willy Lange, der sich mit Naturgärten und der Geschichte der Gartenkunst beschäftigte.

In seinen Schriften (Gartengestaltung der Neuzeit, Der Garten und seine Bepflanzung) weist er darauf hin, dass die Griechen im eigentlichen Sinne keine Gartenkunst kannten.

Grünanlagen statt Gärten

➡️ Ihre Freiflächen waren keine komponierten Ziergärten wie in Rom oder der Renaissance, sondern eher schlichte, oft hainartige Anlagen: schattige Baumgruppen wie im Garten der Akademie Platons oder im Lykeion des Aristoteles.

Im Privaten lassen archäologische Funde, etwa aus Pompeji, kleine Innenhöfe mit vereinzelten Pflanzen erkennen. Diese Peristyle dienten primär architektonischen Zwecken – Licht, Luft, gelegentlich auch Nutzpflanzen – weniger aber einer bewussten ästhetischen Gartengestaltung.

Langes Beobachtung bleibt bemerkenswert: Die Griechen besaßen eine hochentwickelte Architektur, doch eine eigenständige Gartenkunst entstand bei ihnen nicht.

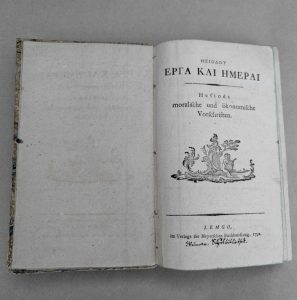

Hesiod und die bäuerliche Zeit

➡️ Beim Nachdenken über diese Eigenarten erinnerte ich mich an eines meiner Lieblingsbücher: Hesiods Werke und Tage (8. Jh. v. Chr.). Dieses Lehrgedicht gilt als die älteste europäische Schrift, die einem konkreten Autor zugeordnet werden kann – und ist zugleich weitgehend unbekannt.

Ich habe das Werk lange als eine Art „Bauernkalender“ gelesen. Doch gerade im Licht von Spenglers These zeigt sich: Es ist weniger Kalender als Epos, und zwar ein didaktisches Epos.

Astronomie statt Kalender

➡️ Hesiod richtet sich an seinen Bruder Perses und erteilt praktische Ratschläge für Landwirtschaft, Seefahrt, moralisches Verhalten und religiöse Pflichten.

Entscheidend ist: Seine Hinweise zu Pflügen, Säen oder Ernten (ab Vers 383 ff.) knüpfen nicht an einen abstrakten Kalender an, sondern an astronomische Phänomene. Beispiel:

„Wenn die Plejaden aufgehen, beginne mit der Ernte; wenn sie untergehen, mit dem Pflügen.“

Die Griechen orientierten sich also an Naturzyklen – Sternbildern, Jahreszeiten, wiederkehrenden Phänomenen. Ein universelles, standardisiertes System, wie später der julianische Kalender, fehlte.

✅ Siehe auch: Der Gezer-Kalender.

Konsequenz: Kultur der Gegenwart statt der Planung

➡️ Aus den drei Beobachtungen ergibt sich eine deutliche Konstellation:

- Keine lineare Geschichtsschreibung (Spengler)

- Keine Gartenkunst im eigentlichen Sinne (Lange)

- Keine Kalenderzeit, sondern Naturzeit (Hesiod)

Alles verweist auf denselben Kern: Die griechische Kultur war eine Kultur der Gegenwart.

Selbst die heiligen Haine – jene Orte der Begegnung mit den Göttern – sind Ausdruck dieses Prinzips. Sie waren nicht durchgestaltet wie spätere Ziergärten, sondern belassen, fast archaisch. Sie dienten nicht der Repräsentation, sondern dem Erleben des Göttlichen im Augenblick.

Der Kontrast zu uns

➡️ Während spätere Kulturen – allen voran die römische – in Ordnung, Planung und technischer Gestaltung dachten, lebten die Griechen stärker in der unmittelbaren Anschauung. Architektur, Kunst und Philosophie waren in hohem Maße „gegenwärtig“ und schöpften ihre Kraft aus der Präsenz, nicht aus einer vorgreifenden Zukunftsorientierung.

Dieser Unterschied markiert einen kulturgeschichtlichen Bruch: Das abendländische Denken, wie wir es heute praktizieren, fußt auf der Linearität – Fortschritt, Geschichte, Zeitpläne, Projekte.

Übertragbarkeit?

➡️ Doch die entscheidende Frage bleibt: Können wir diese griechische Haltung überhaupt noch transferieren?

Vielleicht nicht vollständig. Unsere Kultur lebt vom Planen, vom linearen Fortschrittsgedanken. Und doch liegt in der griechischen Gegenwartsbezogenheit eine Mahnung – dass Kultur nicht nur im Entwurf des Kommenden besteht, sondern auch im Erleben des Hier und Jetzt, im Aufgehen im Zyklus des Lebendigen.

Gerade heute, in einer Zeit von Beschleunigung und Dauerplanung, wirkt dieser Gedanke fast subversiv: dass Kultur auch ohne lineare Zukunftsprojektion Bestand haben kann – durch Präsenz, durch Anschauung, durch das Eingebundensein in das Gegebene.

➡️ Nun … vielleicht wäre die griechische Gegenwartsbezogenheit tatsächlich eine Möglichkeit, unsere eigene Gegenwart erträglicher zu machen. Doch am Ende bleibt die bittere Erinnerung: Auch die griechische Zivilisation ist untergegangen – und wenn Spengler recht behält, wird das Abendland dasselbe Schicksal ereilen. Auch wir sind Teil einer zyklischen Natur … oder? 🏛️🌿🌞