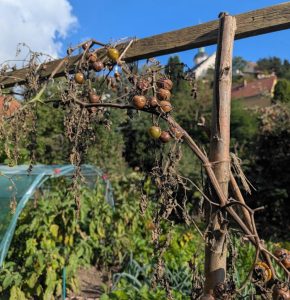

Bild: Gourmelito-Abkömmling (siehe unten) am 2. Oktober 2025. Für diese Art der Kultur eigenen sich auch Sorten der sogenannten „Klettertomaten“.

[Tomaten-Braunfäule?] [alle 7 Tipps]

🍅 Im folgenden Beitrag beschreibe ich eine unserer sieben Strategien, mit denen wir Tomaten im Freiland zu kultivieren. Genauer gesagt: Sieben Strategieen mit denen wir versuchen, den gefürchteten Phytophthora-Pilz einzudämmen.

Beobachtungen im Gartenjahr 2024

➡️ Bei unseren Freilandtomaten – wir kultivieren stets mehrere Sorten parallel – fiel uns im frühen Herbst 2024 eine Besonderheit auf: Die sehr starkwüchsige Sorte ‚Gourmelito‘ zeigte selbst Anfang Oktober noch kräftiges Längenwachstum.

➡️ Wir hatten, entgegen vieler gärtnerischer Empfehlungen, die Pflanzen im August nicht gekappt.

(Das sogenannte Kappen oder Entspitzen soll die Pflanze dazu bringen, ihre Energie auf das Ausreifen der vorhandenen Früchte zu lenken. Tatsächlich führt dieser Eingriff aber auch dazu, dass das vegetative Wachstum abrupt endet – und damit häufig auch die natürliche Regenerationsfähigkeit der Pflanze.)

➡️ Die ungekappte ‚Gourmelito‘ hingegen wuchs unbeirrt weiter, erreichte eine Höhe von über zwei Metern und bildete noch im Oktober neue Fruchtstände.

🔸 Die oberen Rispen, deren Früchte bereits ausgebildet waren, profitierten durch die größere Höhe am Spalier von der späten Herbstsonne und reiften weiter.

🔸 Bemerkenswert war zudem, dass die unteren Blattpartien – bis etwa 1,20 Meter Höhe – zwar von Braunfäule befallen waren, die jüngeren Triebspitzen jedoch gesund blieben.

Die oberen, frischen Blätter betrieben also weiterhin aktive Photosynthese und versorgten den gesamten Pflanzenstock mit Nährstoffen. So konnten wir bis zum ersten Frost reife Tomaten ernten, während andere Sorten längst erschöpft waren.

Wiederholung im Jahr 2025

➡️ Die Strategie wurde 2025 erneut getestet – diesmal wieder mit der bewährten ‚Gourmelito‘ und zusätzlich mit selbst gewonnenem Saatgut aus einer 2024er Gourmelito-F1-Tomate.

Diese Nachzucht ist naturgemäß nicht sortenecht, kann aber interessante Abweichungen zeigen, die sich unter Freilandbedingungen als vorteilhaft erweisen.

Das Jahr 2025 stellte unser Experiment auf eine harte Probe:

➡️ Ab Ende Juni herrschte kühles, feuchtes Wetter. Besonders der August war kalt und verregnet – von Klimaerwärmung keine Spur. Wie zu erwarten, trat Braunfäule auf, zunächst langsam, dann zunehmend stärker. Dennoch konnten wir bis Mitte September eine gute Ernte erzielen.

➡️ Anfang Oktober jedoch waren alle Freilandpflanzen, einschließlich der F1-Gourmelito, vollständig befallen – Stängel wie Früchte schwarz.

Nur eine Pflanze zeigte Widerstandskraft: der Abkömmling der F1-Sorte, der sich vital hielt (Beitragsbild ganz oben), während alle anderen verfielen. Super, doch mit einem Wermutstopfen versehen: geschmacklich reicht der Gourmelito-Abkömmling nicht an die Muttersorte heran 😪🍅.

Endergebnis und mögliche Erklärungen

➡️ Diese Beobachtung mag zunächst nur anekdotisch wirken, deutet aber auf ein Grundprinzip hin:

🔸 Das Kultivieren starkwüchsiger Tomatensorten (auch sogenannte Klettertomaten) im Freiland, ähnlich einem Apfel-Cordon an einem etwa zwei Meter hohen Pflock, von dem die Triebe in 1,8 m Höhe waagerecht weitergeführt werden, kann entscheidende Vorteile bringen.

🔸 Das zeigte sich klar im Gartenjahr 2024. Doch ebenso entscheidend bleibt die Sortenwahl.

🔸 Das vitale Wachstum des Gourmelito-Abkömmlings könnte jedoch auch auf andere Faktoren zurückgehen:

1️⃣ Selbstaussaat und natürliche Selektion

🔸 Diese Pflanze hatte sich ohne menschliches Zutun selbst ausgesät – sie wuchs also „wild“ im Garten auf, ohne Vorkultur. Solche Sämlinge entwickeln sich oft robuster, weil sie sich unmittelbar an Mikroklima und Boden anpassen.

2️⃣ Anpassung durch generative Nachzucht

🔸 Eine alte gärtnerische Vermutung scheint sich hier zu bestätigen: Wenn Gemüsepflanzen über ihren eigenen, am Standort gereiften Samen vermehrt werden – bei Tomaten bietet sich das besonders an –, passen sie sich generativ an die örtlichen Bedingungen an.

🔸 Dadurch steigt ihre Resistenz gegenüber Pilzkrankheiten und klimatischen Schwankungen.

Ausblick

➡️ Wie auch immer die Ursachen im Detail liegen – die Beobachtungen sind zu interessant, um sie als Zufall abzutun.

Ich werde dieser Frage weiter nachgehen.

Denn eines zeigt sich immer wieder: Die Natur entwickelt ihre eigenen Strategien, wenn man ihr nur genügend Zeit und Freiheit lässt. 🍅☀️

—